人とペットの災害対策

最終更新日:2024年9月4日

同行避難 ~ペットと一緒に避難しましょう~

ペットは家族の一員であるという意識が一般的になりつつあることから、ペットと同行避難することは、動物愛護の観点のみならず、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要です。また、飼い主とはぐれたペットが放浪状態となり、被災地の生活環境が悪化してしまうことを防止し、公衆衛生の確保にも寄与します。

同行避難とは

ペットとの同行避難とは、災害発生時に飼い主がペットと同行し、避難所まで安全に避難することをいいます。避難所でペットと人が同じスペースで過ごすこと(同伴避難)を指すものではありません。それぞれの避難所のルールに従ってください。

自分のペットを守れるのは飼い主さんだけです

災害の発生時には、まずは飼い主が自身の安全を確保した上で、災害の状況を見極め、より安全な避難場所を確保するために、ペットと共に避難行動(同行避難など)をとることがペットを守るための第一歩です。

日頃から家族で最寄りの避難所や避難経路について確認しておきましょう。また、家具の固定やガラスの飛散防止対策など、住まいの安全確保に取り組みましょう。

飼い主の責務としての「備え」

災害時のペットの安全確保や飼養については自助が基本となります。

平常時から、災害に備えたペット用備蓄品の確保や避難ルートの確認等はもちろんのこと、ペットが社会の一員としての適性をもつべきことを認識し、ペットの同行避難に必要なしつけや健康管理を行いましょう。

1 飼い主が行うべき対策の例

【平常時】

住まいや飼養場所の防災対策

避難所や避難ルートの確認などの準備

避難所以外の避難先やペットの預け先の確保

飼い主同士の共助のためのコミュニケーションと良好な関係の構築

避難訓練への参加と家族単位の避難訓練(シュミレーション)の実施

ペット用の避難用品や備蓄品の確保

所有者明示(首輪と迷子札、マイクロチップなど[犬は狂犬病予防法において、鑑札及び注射済票の装着が義務付けられています])

ペットのしつけと健康管理

不妊・去勢手術の実施

治療記録やワクチン接種歴などの記録のまとめ

【災害時】

人とペットの安全確保

避難が必要な際のペットとの同行避難

避難所や応急仮設住宅におけるペットの適正飼養(飼養マナーの遵守、衛生管理及びペットの健康と安全の確保など)

2 同行避難するために必要な「しつけ」とは?

ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらない

「待て」「おいで」「お座り」などの基本的な動作ができる

不必要に吠えない など

3 避難所で生活するために必要な「健康管理」とは?

狂犬病予防接種や各種ワクチンを接種しておく

寄生虫の予防や駆除を行う

不妊去勢手術を行う など

4 ペット用の備蓄品とは?

【優先順位1 動物の健康や命にかかわるもの】

療法食、薬

ペットフード、水(少なくとも5日分[できれば7日分以上])

キャリーバッグやケージ

予備の首輪、リード

排泄物の処理用品

トイレ用品

食器

【優先順位2 飼い主やペットの情報】

飼い主の連絡先とペットに関したその他の連絡先

ペットの写真

ワクチンの接種状況、既往歴、投薬中の薬情報、検査結果、健康状態、かかりつけの動物病院などの情報

【優先順位3 ペット用品】

タオル、ブラシ

ペット用ウエットタオル等

おもちゃ

洗濯ネット(猫の場合、屋外診療の際などに有用)

ポリ袋や新聞紙

ガムテープやマジック

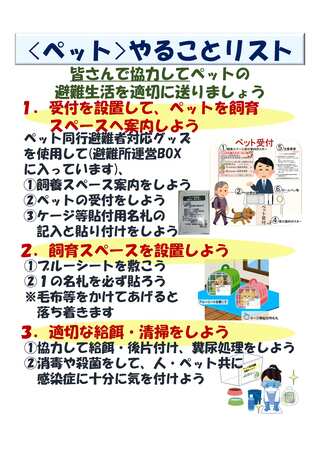

避難所での生活(初動) ~ペット同行避難者対応グッズを使ってペットの受付をしよう~

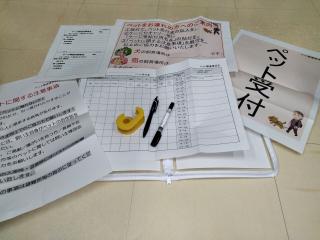

避難所ではペット連れの避難者の受付を設置し、不要な混乱を避けましょう。

市内の全避難所(広域、一時避難場所は除く)へ「ペット同行避難者対応グッズ」を配布しましたので(今秋までの避難所体制運営連絡会にて)、災害時には当グッズを利用してペット同行者用の受付を設置しましょう。

避難ペットの情報があると、その後の支援に結び付きやすいため、是非受付表へ記入をしましょう。

災害時は混乱をきたすため、住民の皆様におかれましては、ペット受付の設置・運用へのご協力を是非お願いいたします。

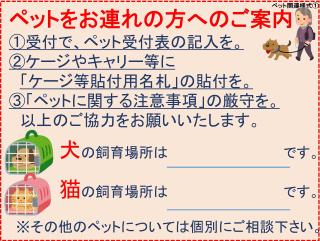

ペット同行避難者対応グッズを使用して図のような受付を設置しましょう。各避難所においては管理者、自治会および住民等の話し合いのもと、ペット飼育場所を事前に決めておくことが大切です。

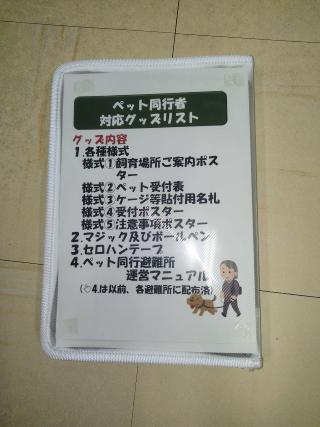

グッズの外観(人用の備蓄品と同封してあります)

グッズの概要

ペット同行避難者対応グッズの内訳は下記の通りです。掲載しているグッズのファイルはご自由にお使いください。

(1)飼育スペース受付案内ポスター

※ポイント:飼育スペースの事前検討は必ず実施してください。

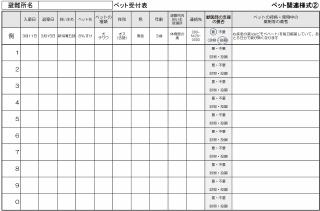

(2)ペット受付表

※ポイント:動物情報が一覧で把握できるので、後の支援に結び付きやすいです。

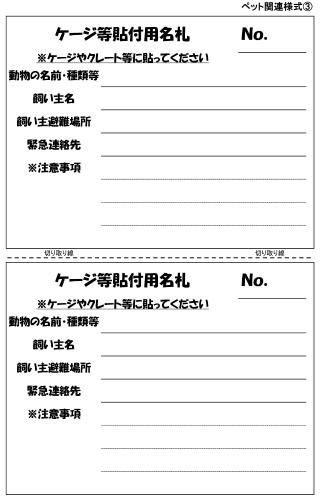

(3)ケージ等貼付用名札

※ポイント:ケージ・キャリー等に必ず貼ってください。

(4)受付案内ポスター

※ポイント:人の受付とペットの受付を分ける場合にご活用ください。

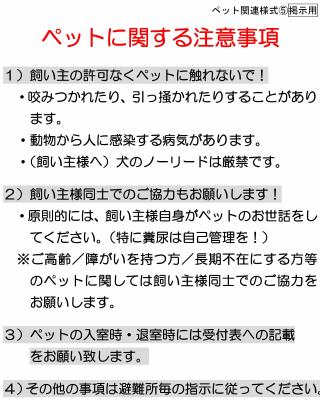

(5)注意事項ポスター

※ポイント:ペットにむやみに触れないこと、糞尿の後始末等のお世話はしっかりすること、受付表の記入をすること

(6)ボールペン・マジック・セロハンテープ

※ポイント:ポスターやケージ用名札を貼る際にお使いください。

(その他グッズの表紙・裏紙は下記よりダウンロードください)

避難所での生活(中長期的) ~飼育スペースを設置し、給餌や清掃を適切におこないましょう~

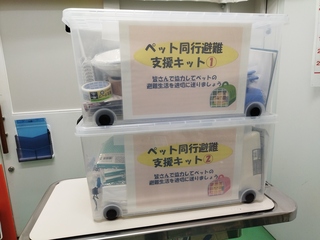

避難生活が中長期的になる場合では、飼育スペースをしっかり設営し、適切な給餌や清掃を実施することが必要です。そのための備品は各避難所で平時から準備しておく必要があります。下記にその備品一覧「ペット同行避難支援キット」(新潟県獣医師会寄贈)を紹介します。各区役所および愛護センターに一つずつ設置がしてありますので、参考にご覧になられたい場合はお問合せください。(※災害時にはキットを提供しますが、数に限りがあるため、各避難所で準備することが大切です)

各区および動物愛護センターに設置のペット同行避難キット外観

ペットの防災に関するリンク集

環境省が作成したペットの災害対策パンフレットです。![]() 環境省パンフレット「ペットも守ろう!防災対策」(外部サイト)

環境省パンフレット「ペットも守ろう!防災対策」(外部サイト)![]() 環境省パンフレット「備えよう!いつもいっしょにいたいから」(外部サイト)

環境省パンフレット「備えよう!いつもいっしょにいたいから」(外部サイト)![]() 環境省パンフレット「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン」<一般飼主編>(外部サイト)

環境省パンフレット「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン」<一般飼主編>(外部サイト)![]() 環境省パンフレット「人とペットの災害対策ガイドライン」(外部サイト)

環境省パンフレット「人とペットの災害対策ガイドライン」(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2

電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

閉じる

閉じる