2020発掘調査ニュース

最終更新日:2021年3月4日

2020年度の発掘調査と整理作業の様子をお届けします

文化財センターでは、埋蔵文化財の発掘調査と調査によって出土した土器や石器の整理作業を行っています。

普段目にすることがない業務の状況をニュースでお届けします。

発掘調査の種類【3月5日更新】

試掘・確認調査の様子

試掘坑で観察する土の堆積状態

遺跡の発掘調査にはいくつかの種類があり、主に遺跡の有無について調べる「試掘調査」、遺跡における遺構・遺物の分布等について調べる「確認調査」、そして「本発掘調査」などがあります。今年度は新潟市内でも多くの調査が行われました。

秋葉区小須戸地内では、ほ場整備の計画に伴い、地元の方々にもご協力をいただきながら、おおよそ2ヶ月間の試掘・確認調査を行いました。大きさ約2×3mの坑で土の堆積状況や遺構・遺物の有無などを確認しました。これらの試掘・確認調査では新たな遺跡が発見されることや、調査の結果から遺跡の範囲を変更することがあります。

なお、同地内にある大沢谷内遺跡の企画展を史跡古津八幡山弥生の丘展示館で3月28日(日曜)まで開催中です。ぜひ足をお運びください。

岡崎遺跡埋め戻し作業【2月19日更新】

埋め戻し作業の様子

これから鋼矢板の引き抜き作業

新潟中央環状線嘉瀬・割野地区建設事業に伴う道正遺跡・岡崎遺跡の発掘調査が終了し、大雪の影響で中断していた埋め戻し作業が1月下旬に再開されました。現在の地表から最大3.5mの深度にある同遺跡では、土砂の崩落を防ぐため、長さ11mの鋼矢板を調査区の周囲にめぐらして発掘調査を行いました。開発に伴う記録保存のための本発掘調査では、通常、発掘調査が終わった段階で現場を工事側に引き渡しますが、この遺跡では、鋼矢板を撤去するため埋め戻しを行っています。一度発掘調査した遺跡は、二度と元の状態には戻りません。担当する調査員にとっては、埋め戻される遺跡を前に現地の調査が無事終わったことにほっとする一方、「遺跡を掘りきることができたのか」「報告書作成に必要な記録を十分とることができたか」と少し複雑な思いが交差する瞬間です。

発掘調査終盤の一大業務【12月3日更新】

11月上旬、曽我墓所遺跡の発掘調査がほぼ終了しました。この調査は記録保存を目的としているため、すべてを写真に記録しながら行ってきました。これらの写真は文化財センターで永久に保管されます。

発掘調査終盤には調査区全体の完掘写真を撮影するため空中写真撮影を行います。デジタルカメラだけの撮影であればドローンでもいいのですが、新潟市ではデジタルカメラのほかに、長期保存が確認されているフィルムカメラでも撮影するため、ラジコンヘリを飛ばしての撮影を行いました。

事前に天気予報を確認して撮影日を決め、その日に間に合うように全体清掃を2日かけて行うなど、発掘調査最後の一大業務です。今年は11月でも晴れた日が多く無事に撮影することができました。

中学生が道正遺跡を見学【11月19日更新】

11月12日(木曜)発掘調査を行っている地元の両川中学校1・2年生の生徒及び教職員約40名が道正遺跡の見学に来ました。快晴の中、めったに見ることのできない発掘調査中の現場とその出土品を見学したほか、熱心に調査員の説明を聞いていました。

「初めて遺跡の発掘調査現場を見た。」「水田の下に沈んだ亀田砂丘に驚いた。」などの感想をいただきました。地域の素晴らしい遺跡を見学に来てくれて感謝です。

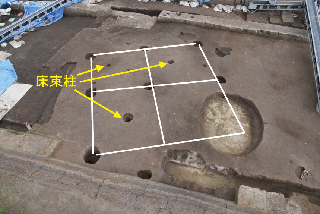

道正遺跡で総柱建物が見つかりました【11月3日更新】

道正遺跡で平安時代(9世紀後半)の建物がみつかりました。規模は2間(4.6メートル)×2間(4.8メートル)で、面積約22平方メートルのおよそ13畳の小型の建物です。すべての柱間に柱がある総柱で、床を支える床束柱があることから高床倉庫と考えられます。

湿気を防ぎ、ネズミの害から守るための品物(米?)を保管したものでしょうか。当時この村で最も大切な建物だったと考えられます。

道正遺跡で船が描かれた線刻土器が見つかりました【10月23日更新】

6月の発掘調査ニュースでご紹介した道正遺跡の古墳時代前期(4世紀)の一括廃棄された土器群を整理したところ、船が描かれた壺の破片が見つかりました。

船は弥生時代に発明された「準構造船」というもので、船本体のほか、舳先(船首部分)や船側面の櫂が8本見られます。準構造船は丸木舟に舷側板(船の側面に付けた板)、舳先に竪板を付け加え、大型化したものです。道正遺跡の古墳時代の人々は、このような大型船で日本海に漕ぎ出したのでしょうか。

保存処理カードの役割【10月23日更新】

文化財センターの保存処理室では、おもに木や金属でできた遺物(遺跡から発見される、昔の人々が使っていた道具のこと)を対象とした劣化防止のための保存処理作業を行っています。その際に作られるのが保存処理カードです。

保存処理カードは、医者が患者ひとりひとりに対して作るカルテ(医療記録)と同じように、保存処理を行う遺物1点1点に対して、どのような方法で保存処理をしたか記し、実際に行われた作業の工程を記録するものです。保存処理カードは、将来、遺物が破損した場合に修復する人や、研究を行う人に遺物の正確な情報を伝えるための重要な記録となります。

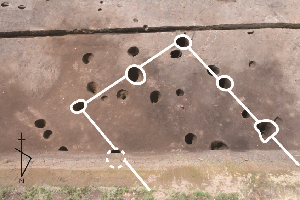

岡崎遺跡で柵列が見つかりました【10月23日更新】

柵列(わかりやすいように線をひいてあります)

画像は岡崎遺跡の奈良・平安時代のピット(小さな穴)が列になって並んだものです。何の変哲もないピット列ですが、砂丘の斜面部の等高線に沿って並んでいることがわかります。列の右に砂丘の頂部、左に砂丘縁辺部の湿地があります。調査区全体の位置から考えると砂丘の頂部に集落があり、集落と湿地とを区画する柵と考えられます。

古津八幡山遺跡確認調査 ~4トレンチの発掘調査~【10月17日更新】

10月3日に開催した発掘調査現地説明会では、大形竪穴建物の調査成果を中心に参加者の方々に説明しました。

今年は他にも、その大形竪穴建物から尾根筋を北西方向に40mほどいった場所(4トレンチ)で、『弥生時代の遺構があるのか』ということを確認するためにトレンチ調査も行いました。

その結果、弥生時代と考えられる溝や柱穴、縄文時代の土坑などを確認しました。これらの遺構がどのような性格を持っているのか、生活の痕跡なのか、排水や区画をするための溝なのかということについては、現時点では分かりません。来年度の発掘調査では、これらのことや、さらに北側へ向かって遺構がひろがっているかを確認することが主な課題となります。きっと新たな調査成果が得られると思いますので、楽しみにしていてください。

史跡古津八幡山遺跡の発掘調査進む!【9月29日更新】

大形竪穴建物の発掘調査風景

一辺約9.5mと古津八幡山遺跡の中で最大の大形竪穴建物の調査が進み、通常の竪穴住居に見られる炉や貯蔵穴を持たない建物であった可能性が高くなってきました。このことから、居住以外の利用が推測されます。また、上屋を支える柱は一般的な4本ではなく、多柱の構造になることが分かってきました。一方、この大形竪穴建物に一部重複する一辺約4mの竪穴住居では、炉や貯蔵穴、上屋を支える柱4本などが見つかっています。

10月3日(土曜)には現地説明会を開催します。当日は10時と13時から調査担当者による説明や、出土品の展示を行いますので、現地へお越しください。

道正遺跡で古墳時代の竪穴建物が見つかる【9月29日更新】

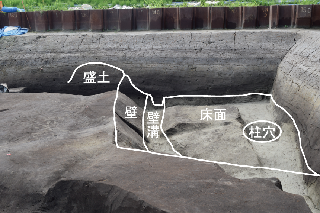

竪穴建物の一部が見つかった状況(北から)

道正遺跡で古墳時代の竪穴建物が見つかりました。当時の生活面を約70センチメートル掘り込み、砂丘の層を床面としています。屋根を支える柱穴、壁の崩れを防ぐための壁際の溝などが見られます。また、掘り上げた土を建物の周囲に堤防状に盛り土をしていたこともわかりました。

建物の規模は現状からの推定ですが、約9メートル四方(およそ24畳)ほどの大形建物で、出土した土器から古墳時代前期(4世紀)のものと考えられます。

岡崎遺跡で石製腰帯具が出土しました【9月23日更新】

石製腰帯具出土状況

岡崎遺跡では、平安時代の石製腰帯具の蛇尾が出土しました。タテ3.4センチメートル、ヨコ6.0センチメートル、厚さ5.5ミリメートルで石材は粘板岩とみられます。腰帯とは今でいうベルトのことです。古代のベルトは鋏具(バックル)や丸鞆・巡方(丸や四角の飾り金具)、蛇尾(先止め具)からなります。これらは材質(金属・石)や色などにより、身分や社会的地位を表し、庶民は身に着けることができませんでした。

このことから、岡崎遺跡には石製の腰帯具を持つような有力者がいたことが分かります。

曽我墓所遺跡で古代の鳥形須恵器が出土しました【8月31日更新】

鳥形須恵器が出土した遺構

水掻きが表現された鳥形須恵器

曽我墓所遺跡(江南区)の浅く掘りこまれた遺構で鳥の形をした須恵器の破片がまとまって出土しました。破片を観察すると、鳥形の体部は空洞で足には水掻きが表現されています。奈良時代以降に北陸地方を中心にみられますが、県内でも類例が少なく全体の形状はよくわかりません。新潟市内では秋葉区草水窯跡で出土したものが文化財センターで展示してあります。

令和2年10月10日(土曜)に現地説明会を開催し、この鳥形須恵器も展示しますので是非お越しください。

今年度の発掘調査現地説明会の案内です

道正遺跡で昔の地震の痕跡が見つかる!【8月21日更新】

ずれた埋設土器

噴砂痕拡大

道正遺跡(江南区)調査区の西側では縄文時代晩期の遺構の調査を進めています。写真は埋設土器と呼ばれる胎児や新生児を土器に入れて埋葬したお墓と考えられます。この土器の上部は15センチほど西にずれています。また地層の隙間に薄く噴砂が堆積しているのも確認されました。縄文時代以降に大きな地震で地面が動いたものと考えられます。

史跡古津八幡山遺跡の発掘調査はじまる【8月20日更新】

木の根が多くて掘るのが大変です

古津八幡山遺跡は弥生時代の高地性環濠集落として国の史跡に指定されています。史跡をより適切に保存活用していくための確認調査を2017年から行っており、今年の調査地は遺跡北東域の史跡指定地外に位置し、標高約25メートルを測る丘陵中腹部の平坦面や緩斜面域です。これまでの調査で当遺跡最大の大形竪穴住居や、掘立柱建物などが確認されています。

今年はその大形竪穴住居をさらに掘り進め、炉の有無や柱の配置を確定し、大形建物の性格などを明らかにするとともに、周辺の遺構のひろがりについても把握する予定です。令和2年10月3日(土曜)に現地説明会を開催しますので見に来てください!

岡崎遺跡の調査が進んできました【8月19日更新】

岡崎遺跡西側の調査区(北西から)

休憩用テントとミスト付き扇風機

なかなか明けない梅雨に阻まれながらも、岡崎遺跡(江南区)では8月初めには表土掘削を終了し、埋もれていた砂丘の様相が明らかになってきました。旧地形は南東側が高く北西に低くなっていきます。高い部分はすでに大分削られてしまったようで、人々の生活痕跡はみつかりませんでしたが、斜面には遺物の含まれる層が残っていて、古代の土師器や須恵器、土錘などが出土しています。長雨の後は猛暑との戦いです。休憩をこまめにとったり、テントではミスト付き扇風機を導入したり、さまざまな対策をしながら調査を進めています。

城願寺跡出土遺物の修復作業【8月17日更新】

修復後の行平鍋

報告書が刊行されてから時間を経た遺物は、接着剤や充填剤の劣化が認められます。そのために破損した資料について、文化財センターでは再修復を進めています。

今回の資料は、1983年に巻原子力発電所建設に伴い調査された城願寺跡から出土した行平です。

城願寺跡は市内西蒲区角海浜に所在します。城願寺は石川県から1601年に移ってきたと伝えられる真宗寺院で、1952年に同区巻に移るまでの間、角海浜にありました。

写真は新たな充填剤で補強した状態です。この行平鍋は近現代の関西系陶器と考えられます。

平遺跡の発掘調査が終了しました【8月7日更新】

平遺跡調査地の空中写真(南東から)

完掘状況(東から)

縄文土器出土状況

6月にお伝えした平遺跡(秋葉区)の発掘調査が終了しました。個人住宅建設に伴う100平方メートルほどの小規模な調査ですが、縄文時代中期と後期の土器をはじめとする遺物がコンテナで約30箱出土し、建物の柱穴・土坑などの遺構は200基を超えています。縄文時代の人々にとって、新津丘陵東側の台地上に立地し、眼下に能代川を見下ろすこの場所が山や川から食糧を得られる住みよい場所であったのでしょう。7月17日に空中写真の撮影を行い現地での調査は終了しました。今後、整理作業が進みましたら随時情報をお伝えしていきます。

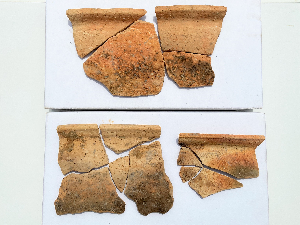

古墳時代の線刻土器が出土しました(道正遺跡)【7月22日更新】

道正遺跡出土の線刻土器1

道正遺跡出土の線刻土器2

6月に紹介をした古墳時代の一括廃棄土器の中から線刻土器(線で文様を描いた土器)が2点見つかりました。いずれも口縁部に線刻があり、文様の意味は不明ですが、写真右側の文様は矢羽のようにも見えます。

線刻土器は、新潟市内では北区葛塚遺跡、秋葉区古津八幡山遺跡、西区緒立C遺跡、西蒲区御井戸B遺跡で出土しています。時期は古津八幡山遺跡出土のものを除き、全て古墳時代前期(4世紀)と推定されています。また、西日本に多くみられるということです。

金属製品のクリーニング【7月3日更新】

クリーニング作業で使う道具

遺跡を発掘していると、まれに釘や刀子といった金属製品が出土することがあります。長いあいだ地面に埋まっていた金属製品の多くは表面がさびで覆われています。このさびや表面に付着した土を物理的に除去するのがクリーニングという作業で、金属製品の劣化を防ぐ工程の第一段階です。

事前に撮影したX線透過写真で遺物本来の形や構造を確認しながら、メスなどの道具を使ってさびを落としていきます。遺物本体は脆く壊れやすいため、慎重に作業を行うことが重要です。

クリーニング後は、エタノールで金属製品を洗浄したのち、劣化の原因となる塩化物を取り除く処理(脱塩処理)・樹脂による強化を行っていきます。

発掘調査の下準備(古津八幡山遺跡)【7月2日更新】

2人がかりでの除草作業

杉の木の伐採

秋葉区にある国史跡古津八幡山遺跡の発掘調査がもうすぐ始まります!

今は、発掘調査を行うための事前準備をしています。

まずは草刈りや樹木の伐採を行いました。草刈りは、現場で働く人たちの休憩所やトイレを設置するため、樹木の伐採は発掘調査で掘削作業の支障となるために行いました。

発掘調査は11月まで行う予定です。調査成果についてはホームページなどでお知らせするほか、10月には現地説明会を予定しています。現地説明会の際は、発掘調査現場まで是非足をお運び下さい!!

岡崎遺跡の発掘調査始まる!【7月1日更新】

バックホーによる表土掘削(南東から)

5月からの事前準備が終わり、6月下旬からようやく発掘調査に入りました。現在、バックホーで表土を掘削し、平安時代の層を出しています。

岡崎遺跡は江南区の割野地区にあり、事前調査の結果、埋没砂丘(亀田砂丘)の一部で、古墳時代と平安時代の遺跡と推定されています。調査面積は1,200平方メートルですが、2面あり12月に調査が終わる予定です。

どんな遺構や遺物が見つかり、どのような遺跡になるか楽しみです。

奈良時代の竪穴建物、発見(曽我墓所遺跡)【6月24日更新】

カマドのある竪穴建物(西から)

カマドのそばで見つかった鍋

昨年から引続き調査している地区で、奈良時代の竪穴建物が見つかりました。1辺が4メートル四方の竪穴建物で、東側には調理場であるカマド跡がありました。そのそばには食材を煮炊きしたと思われる鍋も一緒に見つかっており、当時の人々がどのような料理をしていたのか気になるところです。また、建物の中に大きな礫が5つ並んでみつかりました。この建物に伴うものなのかは、まだわかっていません。これからの調査で検証していく予定です。

調査はまだまだこれからですが、集落での生活の様子が段々と明らかになってきました。

古墳時代の一括廃棄土器(道正遺跡)【6月22日更新】

一括廃棄された土器

平安時代の調査が終わり、古墳時代の調査に入りました。

写真は砂丘の頂部から縁辺部に向かう緩やかな斜面に廃棄された土器群です。幅約1.5メートル、長さ5メートル以上の範囲で地形の傾斜に合わせて分布します。土器は壺が多く、ほかに高杯・甕も見られます。複数の土器があり、それぞれの個体ごとにまとまりがあることから、一括で廃棄されたものと考えられます。

古墳時代のほかの遺跡の例から祭祀後に一括廃棄されたものと推定しています。

新津丘陵の縄文時代集落発掘中(平遺跡)【6月18日更新】

平遺跡の発掘調査風景

新津丘陵の東裾に位置する平遺跡(秋葉区)を個人住宅の建設に伴い5月中旬から発掘調査しています。地表からわずか20センチメートルで遺跡が確認でき、新潟市内では珍しく浅い遺跡と言えます。

真っ黒な土の層に掘りこまれた遺構からは、縄文時代の柱穴や土器が見つかっています。柱穴は深いもので40センチメートルくらいあり、規則正しく並んでいることから建物跡の可能性が高いです。今後さらに下層にある縄文時代の層を調査していく予定です。

平安時代の掘立柱建物を調査しました(道正遺跡)【6月10日更新】

発掘調査中の掘立柱建物

掘立柱建物の範囲(白線)

昨年度に調査のできなかった側道部分の調査を始めました。この部分は砂丘のもっとも標高の高い部分に相当します。調査の結果、20基以上の穴(ピット)が見つかりました。平面形は円形・楕円形で、直径30~60センチメートル、深さ40~60センチメートルほどの大きさで、建物の柱穴と見られます。

残念ながら建物は調査区外に広がるため、規模は不明ですが、棟を北東に向け、間取りは1間約2メートルでした。周辺からの土器から平安時代(9世紀)の建物と推定されます。また平安時代の村は、標高の高い西側に中心があることが分かりました。

風化した土器の補強(原遺跡)【6月10日更新】

土器に付着した砂を落とす

水溶性樹脂に漬けた状態

現在発掘調査を行っている原遺跡(秋葉区)では、縄文時代後期から晩期の土器が出土していますが、地表近くから出土していることから紫外線などの影響で非常に脆くなっています。このままでは接合・注記・実測といった整理作業に耐えられないため補強を行うことにしました。

補強作業はまず土器に付いた砂や土を軽く落としたあと、バインダー17という水溶性樹脂に一晩漬けこみます。翌朝、水洗し乾燥させて完成です。樹脂で補強した土器は、内部の隙間が埋まるため崩れにくくその後の復元作業や図化作業がしやすくなります。

小さな文字たちの役割【5月26日更新】

注記された土器

注記

遺跡の発掘調査では、出土したものについて出土位置を記録しながら取り上げます。それをしなければ調査ではなくただの穴掘りになってしまいかねません。というのも、遺跡や出土品を評価するにあたって、どんなものがどこからどのように出てきたかが大変重要なことだからです。その大切な情報が失われないよう1点1点に書き込んだものがこの小さな文字です。何十年後でも、誰が見てもその情報が読み取れるように工夫しながら記録しています。

本発掘調査、始まる。(曽我墓所遺跡)【5月21日更新】

表土掘削の様子(北から)

竪穴建物(南から)

現場は横越中学校の北側、昨年度に続く本発掘調査です。「三つの密」を避け発掘道具の共有をしないなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしながら調査を進めています。昨年度に調査した隣地では古代の竪穴建物や掘立柱建物が複数みつかり、非常に注目されました。今は土器が出てくるところまで重機で少しずつ掘り下げていく作業(表土掘削)をしています。今後、昨年度と同じような建物跡が発見されるかもしれません。調査はまだ始まったばかり、これからますます注目されます!!

業務に必須な「テンバコ」 【5月1日更新】

収蔵庫の様子

机として使われるテンバコ

発掘調査で出土した土器や石器を整理・収納するのに必要なプラスチックケースです。収蔵庫で整然と並ぶ姿は圧巻です。収蔵庫では調査ごとに整理され、貸出や閲覧に迅速に対応できるよう心がけています。

テンバコは土器の収納に限らず、ひっくり返して椅子や机にもできてセンター内で大活躍の品です。たまに合併前の名前が入ったテンバコもあり、歴史を感じます。

本発掘調査に向けて(道正遺跡) 【4月27日更新】

本発掘調査前の道正遺跡(西から)

4月上旬から本発掘調査を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、現在連休明けの調査を目指して準備を進めています。

◎非接触型の体温計の手配。◎広いスペースの休憩所の確保。◎休憩所の常時換気と1時間おきの窓の開閉など、密閉・密集・密接のいわゆる三密対策を進めています。

閉じる

閉じる