2020 文化財センター学芸員コラム

最終更新日:2021年2月20日

当センターの学芸員がリレー方式で考古学や民俗学に関するトピックをお届けします。

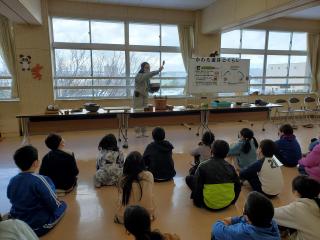

民具を持って出前授業へ【2月22日更新】

家のしゃもじと違うのはどんなところ?

新潟市文化財センターは、埋蔵文化財の施設と思われがちですが黒埼地域の民具の収蔵も行っています。毎年冬になると、市内の小学校から3年生社会科「むかしのくらし」の出前授業の依頼が来ます。

授業は、大正から昭和の道具を学校へ持っていき、使い方や素材の変化などの説明と、洗濯板や天秤棒などを実際に使う構成です。インターネットを使えば昔の道具の画像はたくさん探せますが、実際の質感や重みなどは本物に触れないと分かりません。私たちは、この体感を大事に考えています。

ここのところ週末になると、出前授業に行った先の子どもがセンターに見学に来てくれて、とても嬉しく思っています。

遺跡発掘調査速報会の準備をしています【1月26日更新】

この細かい破片が接合するのか?!

あと一つの破片が見つかれば完璧!

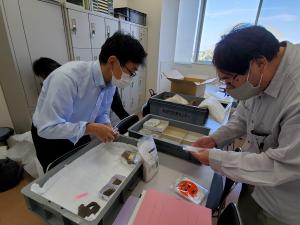

新潟市では雪が降る前に屋外での発掘調査は全て終了し、この時期は整理作業を行います。そして毎年2月末にはその年の発掘調査成果を発表する「新潟市遺跡発掘調査速報会」が行われます。この時期学芸員は、速報会のためにどんな内容を発表するか、どの遺物を展示するかを考えています。

画像は曽我墓所遺跡の調査班の机です。展示候補の遺物について接着剤で接合する前にほかに接合する破片が無いか再度並べて確認をしているところです。どのような展示になるのか楽しみです。

なお、今年の発掘調査速報会は2月28日(日曜)に開催します。オンラインでの同時配信も予定していますので、是非ご参加ください。

新潟市遺跡発掘調査速報会2020の詳細は以下のリンクからご確認ください。

沖積地の遺跡【1月19日更新】

新潟市内で現在わかっている遺跡は旧石器時代から江戸時代までの約800か所です。

旧石器時代や縄文時代は丘陵・台地や砂丘上などの高台に立地している遺跡が多いですが、弥生時代以降になると沖積地や自然堤防上などの低地に立地する遺跡が増えてきます。今では水田が広がっている場所でも古地図や米軍が戦後に撮影した航空写真などで、かつては畑地として利用されていたことが推察される場所では、試掘調査によって新遺跡が毎年のように発見されています。また、市内には未だたくさんの遺跡が地下に埋もれていると思われます。

沖積地の遺跡では、一般には腐って残らない木製品などの有機質の遺物が、水に浸かった状態で残されていることが最大の特徴です。木製品があることによって、当時の人々の日々の暮らしを垣間見ることができます。

発掘道具の工夫【1月12日更新】

カベキリでの作業の様子

ジョレン(左)とカベキリ(右)

きれいに仕上げられた壁面

遺跡の発掘作業は様々な道具を使って行われます。移植ごてなどはテレビの発掘調査現場のニュースなどでもおなじみですが、その他にも様々な道具が実際に作業する人たちの工夫によって作り出されています。今回、発掘調査現場で「カベキリ」と呼ばれて使われていたものを紹介します。

発掘調査では、遺跡がどのように土で埋まっているのか、土器などが見つかるのはどの堆積土で、どの深さからなのか、ということがとても重要です。そのため、土層の観察ができるように調査区壁面を平らに仕上げます。そのための道具として開発されたもののようです。あれ…よく見るとこのカベキリ、地面を平らに削るジョレンというごく一般的な道具を組み立て直して作られているのが分かります。作業員さんたちの工夫に脱帽ですね。

弥生人の拾いもの【12月28日更新】

弥生時代の高地性環濠集落として有名な古津八幡山遺跡からは、約20,000年前の旧石器時代のナイフ形石器が3点出土しています。ナイフ形石器とは、切ったり突き刺したりする道具で、柄を付けるために下部が尖っています。石材には、薄く長く割れやすい珪質頁岩などが選ばれています。画像左端の石器は先端が折れていますが、長さ5.8センチメートル、重さ9.4グラムです。

この石器は、約2,000年前の弥生時代の遺構が埋まった土に混じって出土したことから、「弥生人が見たこともない形の石器を偶然どこかで拾い、自分の集落へ持ち帰ってコレクションにしていた。」と想定できます。石鏃を作っている弥生人ですから、石器の一種と認識していても、20,000年前の石器とは思いもよらなかったことでしょう。

発掘調査と空模様【12月1日更新】

作業風景

250kgものベルトコンベアーの移動作業

北西の空にかかる虹

朝から何回天気予報を見て、空を見て、気象状況を確認すると思いますか?

数えたことはありませんが、季節の変わり目などは何度も何度も繰り返し天気を確認しながら発掘調査をします。遺跡の発掘調査は基本的に屋外で行います。そのほとんどが人力作業です。土器を掘り出すのも、土で埋まった昔の活動痕跡を掘るのも人力です。雨が強く降っている時には作業ができません。また、作業員さんの熱中症予防のため真夏は最高気温も気になります。ですから、遺跡の発掘調査をしていると地面も見ますが、空もよく見ます。朝の予報は晴れだったが雨雲が近づいていないか、あの雨雲がここに来るまでにはどのくらい時間がかかるか。今はスマートフォンでこまめに天候を確認する調査員もいます。

そして、時々きれいな空に遭遇することがあります。

学芸員おすすめの本 『新 新潟歴史双書2 新潟市の遺跡』【11月19日更新】

文化財センターでは、全国の発掘調査報告書や考古学・歴史関係の図書を中心に収蔵保管しています。

そこで今回は新潟市内の遺跡について手軽な本を紹介します。2007年3月に新潟市が発行した『新 新潟歴史双書2 新潟市の遺跡』です。13年前の本ですが、いまでも報告書作成の際や、企画展の準備などで活躍している本です。

掲載された遺跡数は市内の遺跡数と比べると1割にも満たないですが、国指定史跡や出土した遺物が県・市の指定文化財となった遺跡などが紹介されています。用語の難しい箇所もあると思いますが、読みやすく簡潔に書かれた本でおすすめです。

販売などについては市のホームページをご覧ください。

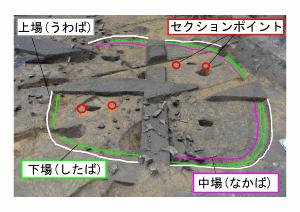

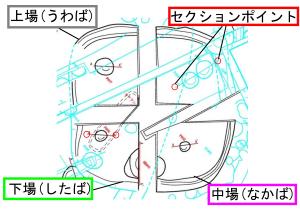

発掘調査と図面【11月13日更新】

古津八幡山遺跡竪穴建物遺構写真

古津八幡山遺跡竪穴建物遺構平面図

10月の発掘調査現地説明会では多くの市民の方からご参加いただきました。現地説明会では、遺跡の調査成果をお伝えするために資料を作成してお配りしています。その資料などでよく見かけるものが「遺構平面図」です。

遺跡の発掘調査では、主に遺構平面図と遺構断面図という2種類の図面を作成して遺構の記録を行います。平面図は遺構を垂直、つまり真上から見た状態を表現した図で、上場(端)・中場(端)・下場(端)といった種類の線で「遺構の形状」を記録します。断面図は遺構の内側がどのような過程で埋まったのかを表現する土層図で「遺構の埋没状況」を記録するものです。これらの遺構図は線の種類ごとに太さを変えて分かりやすくし、方位や標高、実測した日や実測をした人の名前といった様々な情報を入れます。また、遺構の図面で特徴的な「セクションポイント」という記号もあります。これは断面図を測定した位置を示す大事な記号で平面図と断面図の両方に記載します。

実際の発掘調査現場では、遺構図の測量は「平板測量」や「光波測定器」という機械を使用して行います。ただ、遺構の大きさをそのまま図面にすると、とても大きくなってしまうので、20分の1、40分の1といったサイズに縮小した図にします。

これらの図面は発掘調査が終了したあと、修正や確認作業を重ねて報告書に掲載されます。遺跡の記録を正確に残すために、発掘調査では遺構図面の作成はとても重要な作業です。

レトロな遺跡整理道具ディバイダ―【11月3日更新】

イギリス型ディバイダ(左)とフランス型ディバイダー(中・右)

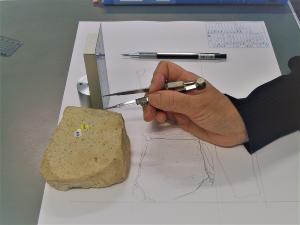

石器実測作業の様子

文化財センターでは、発掘調査が終了すると「発掘調査報告書」を作成します。「発掘調査報告書」を作成するまでの過程の仕事を遺跡整理作業(略して整理作業)と呼んでいます。整理作業では、遺跡から出土した土器や石器を洗浄し、以前のコラムで紹介した注記後に遺物の実測図を作成します。この時図化の道具として写真のディバイダーを使います。本来、機械製図や海図の作成に用いられていた道具で100年以上前からあるようです。形がいろいろありますが、写真は英型ディバイダーと仏型ディバイダーと呼ばれる種類のものです。現在は電子製図等に押されて、ディバイダーを使用する人が少なくなったため、生産中止となりこの形のディバイダーの入手は困難です。そのため、文化財センターでは、以前に購入したものを大切に使っています。石器を実測している所の使用例を写真で載せましたが、石の割れた交点と交点の距離を測って紙(ケント紙や方眼紙)に書き写していく地道な作業を続け実測図を作図します。遺物によっては100点以上の点と点の間の距離を測ります。とても手間と根気がいる仕事です。しかし、意図した実測図が完成した時が作図者にとっては、至福の時です。みなさんが発掘調査報告書をご覧になる機会があったら、この苦労を感じて頂ければと思います。

墨書土器【10月15日更新】

底の部分に「川合」と書かれている墨書土器

底の部分に「川井庄」と書かれている墨書土器

発掘調査をすると、墨で文字などが書かれた土器が出土することがあります。そのような土器を墨書土器と呼んだりします。なかには墨書土器から遺跡の性格が推定される場合もあります。

西蒲区(旧潟東村)の林付遺跡では、「川合」や「川井庄」と書かれた平安時代の墨書土器が多く出土し、遺跡周辺が当時「川合(川井)」という地名であったことや、文献に登場しない古代荘園「川合(川井)庄」の存在などが明らかになりました。また「館」と書かれた墨書土器も出土しており、発掘調査で見つかった大型の掘立柱建物は荘園に関連した施設であった可能性が推測されています。

新潟市文化財センターでは、令和3年1月9日(土曜)から3月28日(日曜)の間、企画展「林付遺跡展-発見された地名「川合(川井)」と古代荘園「川井庄」-」を開催予定です。県内の荘園関連遺跡から出土した墨書土器のほかに、ベルトの装飾品である石帯や、秤りとして使用した権状錘など、一般集落ではあまり出土しない資料も展示する予定ですのでお楽しみに。

企画展の展示替え作業【9月22日更新】

企画展と企画展の狭間は、学芸員にとって最も忙しい期間です。

文化財センターには、専用の展示準備室がありません。このため一週間ほど研修室の半分を仕切って展示の準備を行います。期間中、体験のお客様にはご不便をおかけし申し訳ありませんでした。研修室では展示ケースの大きさに区画した机に展示する遺物を仮並べし、休館日に展示室へと運び入れ替えます。

今回作業を行った企画展「天王山式土器からみた東日本の弥生社会―古津八幡山遺跡成立期の動向―」は文化財センターと弥生の丘展示館で12月20日(日曜)まで開催中です。皆様のお越しをお待ちしております。

貸出される土器たち【9月10日更新】

秋の特別展シーズンを前に文化財センターには、県内各地の博物館から遺物の借用依頼が相次いでいます。

土器は非常に壊れやすいため、薄葉紙と呼ばれるシャツや靴の包装にも使われる薄い紙に包み、さらに綿を薄葉紙でくるんだ通称「布団」に巻いて運搬します。借用土器の運搬は大変気を遣う作業です。

なお現在当センターから貸出されている土器等は以下の各展覧会で展示される予定です。

- 村上市縄文の里朝日「縄文クッキング~縄文時代の食生活」7月10日から11月29日(日曜)まで

- 十日町博物館「縄文の遺産-雪降る縄文と星降る縄文の競演-」9月26日から11月8日(日曜)まで

- 長岡市馬高縄文館「大武遺跡と縄文前期の土器文化」9月26日から11月23日(木曜・祝日)まで

- 長岡市立科学博物館「八幡林遺跡と渟足柵」10月3日から12月6日(日曜)まで

煙草道具【8月25日更新】

当センターの民具収蔵庫には、煙草入れが数点収蔵されています。煙草が伝来した時期は明確には分かっていませんが、徳川家康に薬として献上された記録が残っており、慶長年間(1596~1615)以降に、文献等で煙草や喫煙に関する記述が頻出するようになっていきます。日本では江戸時代から本格的な煙草栽培が行われてきており、新潟市では北区、西区、西蒲区などの砂丘地で栽培されてきました。煙草道具も煙管が16世紀に外国から伝来して以降、屋内で使用する煙草盆、携帯して屋外でも使用出来る煙草入れなどが作られてきました。身分制度が厳格に規定されていた江戸時代、庶民は着飾る事を制限されていました。その代わりとして煙草入れなどに意匠を凝らし身に着けていたのです。

勾玉はどのように作っていたのか【8月25日更新】

勾玉づくり体験に参加されるお客様から、「昔はどのように勾玉を作っていたのか」と質問されることがあります。勾玉づくり体験の工程は、まず滑石というやわらかい石を、砥石を用いて勾玉の形に削り、粗さの異なるサンドペーパーで形を整えます。その後、石を磨いてつやを出し、マーカーで色を塗って完成です。実際に行われていた勾玉づくりは、原石の採取・分割作業から始まります。分割方法は、原石に溝を入れ、そこに打撃を加えることで分割する方法や、石製のハンマーで打ち割る方法、擦り切りによって分割する方法があると考えられています。その後は、ハンマーや砥石を用いて石の整形・研磨を行い、錐で穴をあけて完成です。また、実際の勾玉づくりに色塗りの工程はありませんでしたが、ヒスイやメノウといった石材を使って、色のついた勾玉を作ることがありました。

いまはバイパス:大沢谷内遺跡【7月15日更新】

2020年3月22日に一般国道403号小須戸田上バイパスの最終区間が供用開始となり、新潟市と田上町がつながりました。この整備に先立ち、新潟市の施工区間ではおよそ10年に渡り大沢谷内遺跡の発掘調査が行われました。今、なにげなく利用している道路の下は遺跡だったということです。

2005年度から断続的に発掘調査を行い、縄文時代からのアスファルトの利用を示す遺物や、飛鳥時代の律令祭祀に関する遺物、古代・中世の畑や水田などが見つかりました。

写真は、バイパスと鎌倉新田の市道との交差点北側を調査した2008年度のものです(田上町側から新潟市側を望む)。

おしゃれな火鉢の物語 その1【6月24日】

写真は江戸時代末から明治時代の初めころの焼き物の火鉢です。秋葉区の細池寺道上遺跡で同じ穴に捨てられていました。形はどちらも中国の銅製品を手本にしており、一対の獅子頭が貼り付けられるものですが、1は薄手でシャープな作りで、松や建物のある風景が細密に表現されているのに対し、2は分厚く、口辺は大振りな花の文様、体部は鋸歯形の文様でうめつくされた上に、ひらひらした形に細かい筋が目立つ飾りが貼り付けられ、全く違うもののようです。最近、同様のものが江南区の遺跡でもやはり同じ穴から出土し、2種類もつことに何か意味があった可能性もでてきました。

完全な形の土器【6月10日更新】

小学生のころ博物館に展示されている縄文土器は全て完全な形をしているため、遺跡で出土する土器のほとんどが完全な形をしているのだと漠然と思っていました。大学生になり、縄文時代の遺跡で初めて発掘した土器破片の1つ1つが細かいのにびっくりした思い出があります。

現在、仕事として遺跡の発掘調査に携わって、1年間で完全な形の土器に出くわすのは1個あるかないかです。遺跡調査が終わり、整理作業時間の大半を土器接合に費やします。土器の接合の1例ですが、1点の土器を組み立てるのに寄せ集めた破片数が約400もありました。接着剤を使い、欠けて見つからない部分にセメントを入れて充填し、復元するまでベテランの職員でもおよそ1か月近くかかります。文化財センターに展示されている完全な形の土器も相当な時間をかけた賜物です。皆さんが、各地の博物館などの展示施設で完全な形の土器をご覧になるとき、どのように土器を復元しているのかなど別の視点で鑑賞されるとおもしろいかもしれません。

発掘調査と雨【6月3日更新】

雨の多い季節になってきました。新潟市の遺跡発掘調査現場では、通常、地面に水たまりが多くできるような雨が降ると作業を中止しています。時間に追われる中で、「雨でも作業したら早く進むのでは?」と質問を受けることがあります。発掘調査では、地中に埋もれた住居跡などの痕跡(遺構と呼びます)を人の手で掘り起こし、写真や図面に記録していきますが、雨の中で作業すると人の足跡などで遺跡の地面を傷めてしまい、十分な記録ができません。また、一度傷めてしまうと復旧に多くの労力が必要となり、結果的に作業の遅れに繋がります。このため、シートで遺跡の面を保護し、排水用の溝を掘って水中ポンプで排水するなど、雨や湧水の影響をなるべく少なくする様々な工夫をしています。

古町ルフルと漆職人【5月15日更新】

古町地区に新たな商業施設「古町ルフル」がオープンし、市役所の機能も一部移転し業務がはじまりました。この場所では、前身である大和百貨店の解体工事に伴い、2017年に市役所歴史文化課が試掘調査(遺跡があるかないかの試し掘り)を行いました。調査地からは漆がべっとりとついた茶碗や、漆を濾(こ)すためにねじった和紙がたくさん出土しました。古町通7番町は、江戸時代の地割から、漆や紙の専売を行っていた「椀店(わんだな)」と呼ばれる店がある地区だったことがわかります。調査地から見つかったのは江戸時代の漆職人が使っていた道具だったのでしょう。

出土品は9月6日まで文化財センターで展示していますので、是非見に来てください。

南区馬場屋敷遺跡の蘇民将来札 【5月1日更新】

南区の馬場屋敷遺跡からは鎌倉時代(今から約700年前)の「蘇民将来(そみんしょうらい)」と書かれたお札が何枚も出土しています。当時は疱瘡・麻疹・赤痢・インフルエンザなどが疫病として恐れられ、疫病除けのための呪い(まじない)が盛んに行われていましたが、この呪いの際に 使われたのが「蘇民将来」のお札です。

平安時代から南北朝時代の改元理由の一つとして、疫病の流行が2割から3割も占めており、天皇即位の際の改元とほぼ同じくらいの比率になっています。安倍晴明のような陰陽師が邪鬼(もののけ)を払い、病気治癒の祈祷を行っても流行が収まらなかったので、改元によって心機一転を図ろうとしたのです。

「蘇民将来」のお札は、現在も信濃国分寺など各地に残っています。6月末に行われている「茅の輪くぐり」や、各地の八坂神社(祇園社)で行われる「祇園祭」なども、元々は疫病除けとして行われていたものが変化したものです。

閉じる

閉じる