2025文化財センター学芸員コラム

最終更新日:2025年10月7日

文化財センターでは埋蔵文化財の発掘調査と調査によって出土した土器や石器などの整理作業、民俗文化財の保管・管理を行っています。

普段目にすることがない業務の状況や収蔵品の話題などを文化財センターの職員が不定期にご紹介します。

レプリカ(複製品)のリアルッ 10月7日更新

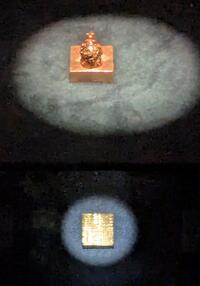

先日、福岡市立博物館へ行きました。お目当ては色々ありましたが、まずはコレ。国宝の金印「印文 漢倭奴國王」

金印(福岡市立博物館所蔵)

印面の拡大写真

中学・高校の資料集に必ず登場するアレです。常設展エントランスをくぐり、薄暗がりに青く浮かび上がる金印。「エッ ちっちゃっっ」「めっちゃ光ってるっ ホンモノなの?」

もちろん書籍で紹介されているとおり方形で一辺2.3センチ程度、鈕までの高さ2.2センチ程度、なのは知っていましたが、実際に見るとイメージより小さく、そして練りに練られた技術の結晶であることが伝わってきます。私が見たときは実物展示でしたが、レプリカ展示の場合もあります。照明の影響もありますが、ほぼ純金製なのでピッカピカです。触れることはできませんが質量感も伝わってきます。文化財の持つ「リアル」を真に体感できました。

今、文化財センターでは火焔型土器を主題に企画展を開催中です。この企画展では中学・高校の資料集に必ず登場する十日町市笹山遺跡出土の国宝「火焔型土器1号」や、縄文時代の代表として取り上げられることが多い、長岡市馬高遺跡出土の国の重要文化財「火焔土器」、津南町の堂平遺跡出土で文化庁が所蔵する国の重要文化財「火焔型土器」「王冠型土器」の高精細の複製品を特別にお借りして展示し、三方向から観察することができます。

複製品といえど、国立博物館などへも貸し出しされることがある高精細のものですし、全国の都道府県立博物館では複製品展示がほとんどですので、なんら遜色ありません。

文化財センターではご自分のペースで、ゆっくり楽しめる時間と空間の余裕があります。大きさ・造形美・質感などなど、静かに対面する中で国宝・重要文化財の持つ「リアル」を感じていただければ幸いです。

企画展示の様子1

企画展示の様子2

弥生の丘展示館で「まいぶん祭り 秋」を開催します 10月7日更新

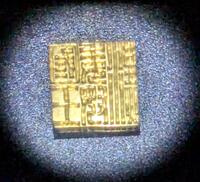

10月13日(月曜・祝日)に秋葉区にある弥生の丘展示館で「まいぶん祭り 秋」を開催します。今回のイベントでは、火起こし体験、枝と木の実の小物づくり、国史跡の古津八幡山遺跡を学芸員と見てまわる遺跡ガイドツアーを行います。いずれも事前申込み不要で、なんと無料です。

火起こし体験、枝と木の実の小物づくり 受付時間:午前10時から午前11時半まで、午後1時から午後3時まで

遺跡ガイドツアー 出発時間:午後2時(所要時間約50分)

雨天時等は内容を変更することがあります。

古津八幡山遺跡は小高い丘の上にあり、ハイキング気分を味わえます。祭りの開催日はスポーツの日です。秋の気配漂う里山にある弥生の丘展示館にぜひお越しください。

当日は、弥生の丘展示館から徒歩約3分の新潟県埋蔵文化財センターでも「まいぶん祭り」が開催されます。こちらもぜひお立ち寄りください。

まいぶん祭りのチラシをダウンロードできます。![]() 弥生の丘展示館まいぶん祭りチラシはこちら(PDF:692KB)

弥生の丘展示館まいぶん祭りチラシはこちら(PDF:692KB)![]() 新潟県埋蔵文化財センターまいぶん祭りチラシはこちら(PDF:699KB)

新潟県埋蔵文化財センターまいぶん祭りチラシはこちら(PDF:699KB)

弥生の丘展示館まいぶん祭りチラシ

新潟県埋蔵文化財センターまいぶん祭りチラシ

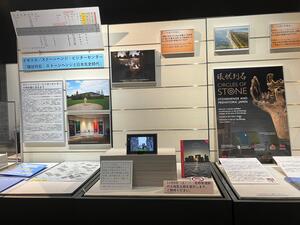

「にいがた秋の文化財一斉公開2025」はじまる 10月1日更新

新潟県では、県内のバラエティに富んだ文化財に親しんでいただけるよう、市町村や文化財所有者から協力をいただき、国・県・市町村指定等文化財を一斉に公開しています。(一斉公開は10月31日まで)

新潟市文化財センターでは、市指定有形文化財「馬場屋敷遺跡出土品」のうち、遺跡から多数出土して注目された中世の木簡や中国染付の皿などを通年で展示しています。

また、市内の日本遺産構成文化財を常設展示するほか、日本遺産関連企画展「日本遺産『なんだ、コレは!』モノが文化をとびこえた!」を開催し、イギリスやドイツの博物館に呼ばれていった火焔型土器などの展示を通じて、日本遺産「『なんだ、コレは!』信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化」を紹介しています。

その他にも、市内の遺跡から出土したたくさんの遺物を展示公開していますので、秋のひと時、文化財センターをはじめ県内各地の文化財をめぐってみてはいかがでしょうか。

ガイドブックは文化財センターでも配布しています。数に限りがありますので、ご希望のかたはお早めにご来館ください。![]() にいがた秋の文化財一斉公開2025については新潟県文化祭のホームページもご覧ください(外部サイト)

にいがた秋の文化財一斉公開2025については新潟県文化祭のホームページもご覧ください(外部サイト)

木簡(レプリカ)の数々

中国染付皿

小さな穴からわかる昔のくらし 茶院A遺跡 9月25日更新

今回は茶院A遺跡の現在の整理作業の様子をお届けします。土器の表面や割れ口を観察すると小さな穴が見つかることがあります。そこにシリコンを流し入れて型取りをすると、あら不思議!植物の種などの型が取れるのです。

土器を製作する際に周囲にこぼれていた植物の種が、素材の粘土に混ざってしまうことがあります。土器を焼成したときに種が焼け、種の形のくぼみが土器の表面に残ります。この仕組みを利用した種子圧痕分析法という方法です。この種が何かを調べることによって、周辺でどんな植物を栽培していたかがわかります。

茶院A遺跡の分析はこれからですが、周辺の下新田遺跡(西蒲区道上)では、古代の土器からコメ以外にキビやヒエの種子圧痕が見つかっています。

土器の表面に残る穴

シリコンを使って型取りをします

型取りしたシリコン

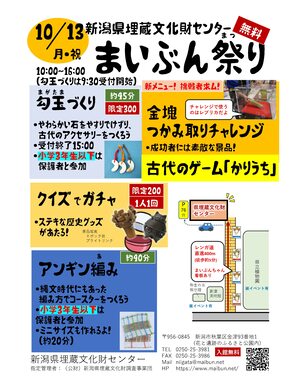

企画展2『日本遺産「なんだ、コレは!」モノが文化をとびこえた!』開催中 9月18日更新

文化財センターでは、9月13日(土曜)から来年3月8日(日曜)まで、企画展2『日本遺産「なんだ、コレは!」モノが文化をとびこえた!』を開催しています。

日本遺産に認定された『「なんだ、コレは!」信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化』の物語を紹介するとともに、火焔型土器が遠くイギリスやドイツの博物館へ呼ばれていき、高い称賛を受けたことを紹介しています。

レプリカではありますが、笹山遺跡(十日町市)から出土し、土器として国宝1号に指定された火焔型土器も展示されており、とても見ごたえのある企画展となっています。

企画展関連イベントとして、映画「陶王子」の上映(9月20日・21日)、講演会「現代に生きる火焔(型)土器」(11月8日)を予定しています。

文化財センターは観覧(入館)無料ですので、是非お気軽にご覧ください。

参考:「なんだ、コレは!」とは、芸術家・岡本 太郎氏(故人)が火焔型土器を見て叫んだ言葉だそうです。![]() 文化財センター企画展『日本遺産「なんだ、コレは!」モノが文化をとびこえた!」のチラシはこちらからダウンロードできます(PDF:1,970KB)

文化財センター企画展『日本遺産「なんだ、コレは!」モノが文化をとびこえた!」のチラシはこちらからダウンロードできます(PDF:1,970KB)

土器として国宝第1号の火焔型土器(レプリカ)

イギリスでの展示の紹介

国史跡指定20周年・発掘調査報告書刊行記念「最新の調査成果から探る古津八幡山遺跡」 9月18日更新

今年は、古津八幡山遺跡が国史跡の指定から20周年を迎えるとともに、遺跡の広がりを調べるために実施した史跡指定地外の発掘調査の成果を記した報告書が刊行されました。

それらを記念して史跡古津八幡山弥生の丘展示館では、9月13日(土曜)から来年3月8日(日曜)まで、企画展2「最新の調査成果から探る古津八幡山遺跡」を開催しています。

これまでも弥生時代の環濠や竪穴建物、方形周溝墓など貴重な発見がありましたが、史跡指定地外の調査では、これまで見つかっているなかで最大となる大型の竪穴建物や方形周溝墓が新たに発見されるなど、重要な成果がありました。

本企画展では、最新の発掘調査の成果を中心に紹介するとともに、これまでの調査成果から古津八幡山遺跡の実像について探ります。

展示解説を11月29日(土曜)午後2時から開催します。

観覧(入館)無料ですので、是非お気軽にご覧ください。

企画展関連講演会「これまでの調査成果から探る古津八幡山遺跡」を11月22日(土曜)に文化財センターにて開催予定です。![]() 弥生の丘展示館企画展「最新の調査成果から探る古津八幡山遺跡」のチラシはこちらからダウンロードできます(PDF:3,032KB)

弥生の丘展示館企画展「最新の調査成果から探る古津八幡山遺跡」のチラシはこちらからダウンロードできます(PDF:3,032KB)

展示の様子1

展示の様子2

ほんぽーとで企画展「新潟市の国史跡」を開催中 8月7日更新

8月7日(木曜)から9月2日(火曜)まで、中央区にある![]() 新潟市立中央図書館(ほんぽーと)(外部サイト)1階エントランスで新潟市文化財センター主催の企画展「新潟市の国史跡」を開催しています。なんと、文化財センターがほんぽーとで企画展を行うのは2年連続2回目です。

新潟市立中央図書館(ほんぽーと)(外部サイト)1階エントランスで新潟市文化財センター主催の企画展「新潟市の国史跡」を開催しています。なんと、文化財センターがほんぽーとで企画展を行うのは2年連続2回目です。

今回は新潟市内にある菖蒲塚古墳・旧新潟税関・古津八幡山遺跡・新津油田金津鉱場跡の4つの国史跡について紹介します。「4つもあるの?」と思った方、展示をご覧いただき現地に行ってみませんか。

また、前回好評だった顔出しパネルを今回も用意しました。昨年の夏とは少し違うデザインのものと、新作を設置しています。あえて顔を出さないパネルもあります。「よーし、ほんぽーとに写真撮りに行こうぜ」と思った方、ぜひお出かけいただき市内4つの国史跡を少し感じてみてください。

展示の様子

土器や石器も展示しています

古墳時代の船の絵をみてみませんか 7月7日更新

現在「古墳時代の日本海側北限域の港湾性集落」と題した企画展を絶賛開催中です。そこでは道正遺跡(江南区)で見つかった船の絵が描かれた古墳時代初頭の壺を展示しています。船は壺の口の部分に1隻、胴体に1隻あります。絵はヘラのような工具で壺の表面に線で刻まれており、このような線や絵のある土器を「線刻土器」と呼んでいます。

弥生時代後期から古墳時代前期にかけての船の線刻土器の出土地点をみると、日本海側で最北が道正遺跡です。太平洋側で最北なのは福島県南相馬市で見つかったもので、今回はその土器をお借りして文化財センターで展示しています。

土器よりも古墳時代の人が描いた船の絵に興味がある方、9月7日まで開催していますのでぜひご来場ください。なお、道正遺跡出土の船の線刻土器は8月5日から24日までは秋葉区にある史跡古津八幡山弥生の丘展示館で展示されます。

口の部分に描かれた船。船のほかにも何かが描かれています

曽我墓所遺跡出土品が「発掘された日本列島展2025」展で巡回展示されます 6月13日更新

今回で31回目を数える![]() 「発掘された日本列島2025」(外部サイト)(主催:文化庁ほか)が全国4か所の会場で開催されます。全国では毎年数多くの発掘調査が行われていますが、その中で特に注目された出土品が展示される展覧会です。今年度はなんと、新潟市江南区の曽我墓所遺跡の出土品も展示されることになりました。曽我墓所遺跡は奈良・平安時代の集落ですが、鳥足が3本付いた環状瓶や鳥形製品など大変珍しい出土品が多く見つかっています。

「発掘された日本列島2025」(外部サイト)(主催:文化庁ほか)が全国4か所の会場で開催されます。全国では毎年数多くの発掘調査が行われていますが、その中で特に注目された出土品が展示される展覧会です。今年度はなんと、新潟市江南区の曽我墓所遺跡の出土品も展示されることになりました。曽我墓所遺跡は奈良・平安時代の集落ですが、鳥足が3本付いた環状瓶や鳥形製品など大変珍しい出土品が多く見つかっています。

先日、展示に関わる業者さんと運送業者さんが来館し、出土品の引き渡しと運び出し作業が行われました。まず、1点ずつ状態をチェックして、取り扱いに注意が必要な部分を記録します。その後、薄葉紙(薄く柔らかい紙)や布団(綿を薄葉紙で包んだもの)で丁寧に梱包して箱に入れます。箱に入れることができない、高さ80センチ近い大きな甕は転がらないよう底部を安定させてから木枠を使って梱包していました。

運送業者さんは美術品などを運搬する専門の方々で、手際よく、丁寧に作業をされていました。文化財センターの職員も企画展などで資料の借用に出向くことがありますので、このような作業に立ち会うととても参考になります。

「発掘された日本列島2025」展の新潟市からの最寄り会場は![]() 郡山市歴史情報博物館(外部サイト)(会期:令和8年1月6日から令和8年2月22日まで)です。

郡山市歴史情報博物館(外部サイト)(会期:令和8年1月6日から令和8年2月22日まで)です。

環状瓶の状態をチェックして記録

鳥形製品の梱包作業

大きな甕の梱包

大きな甕の梱包完了

「新潟県観光協会公式ブログ たびきち」に掲載されました 5月30日更新

先日、にいがた観光カリスマである、なぐも友美さんが文化財センターを訪れ、「新潟県観光協会公式ブログ たびきち」に、文化財センター(まいぶんポート)を紹介してくれました。

当日は、市内から出土した土器や焼き物の展示に驚かれるとともに、「この土器の模様は何の模様なのかな」といろいろ想像しながら見学を楽しまれました。

また、古代体験の一つである「勾玉づくり」も体験され、きれいに仕上げようと熱心に磨いていると「縄文人も同じ気持ちだったのかな」と想像を膨らませていました。

古代の新潟に思いをはせることができる文化財センターに遊びに来てみませんか。![]() 「新潟県観光協会公式ブログ たびきち」はこちら(外部サイト)

「新潟県観光協会公式ブログ たびきち」はこちら(外部サイト)

新潟市文化財センターホームページはこちら

超耕21ガッターようこそ文化財センターへ 5月23日更新

昼休憩中に2階の窓から外を見ていた職員が突然「なんかいる、来てー」と言うので駆けつけてみると、眼下には新潟のヒーロー「ガッター」が歩いているではありませんか。駆けつけると、ガッターは文化財センターの敷地内へ。お話を伺うと、田植え用の苗をもらいに文化財センターのある西区木場へやって来たとのこと。文化財センターでは、新潟市内の遺跡から出土した古代から中世に使われていた農具や、弥生時代の炭化米を展示していることから展示室をご案内しました。出土品に興味津々の様子でした。

展示室を見学

出土した農具を見学

おでかけ展示もしています 5月23日更新

新潟市の遺跡のことを皆さんに知ってもらうには?文化財センターで待っているだけではなく、時には打って出ないとですね。ということで文化財センターでは、市内の文化施設で、おでかけ展示をすることがあります。

今年度のおでかけ先は、西蒲区の中之口先人館です。第36代横綱羽黒山の功績が常設展示されている施設です。そちらのギャラリーで「中之口の遺跡展」を5月24日(土曜)から6月22日(日曜)まで開催します。2019年に茶院A遺跡で出土した丸木弓のほか、これまで中之口で出土例のなかった古墳時代の土器などおよそ70点を展示します。中之口地域の遺跡のみで展示を構成しました。期間中は展示解説会も行いますので、是非足をお運びください。

中之口先人館の施設案内

中之口先人館ギャラリーでの展示

五番田遺跡の発掘調査がはじまりました 5月19日更新

江南区五番田遺跡の発掘調査がはじまりました。今年度は、昨年の東隣の区画を調査します。

遺跡がある縄文時代から弥生時代の層までは、とても深いので重機を使って掘ります。遺跡の深さに近づいてきたら、遺構や遺物を傷つけないように人力で掘削します。画像の中、点々とビニール袋があるのは、全て土器や石器です。これから夏にかけて調査が本格化します。また、このコラムで紹介していきますので、楽しみにしていてください。

遺跡のある層までは重機で掘削します

白い袋には遺物が入っています

民俗資料の展示替えを行いました 5月15日更新

文化財センターには3,000点を超える民俗資料が収蔵されています。これらの資料を不定期ですが、エントランスで展示しています。

今回は収蔵資料の中でも印刷物や本に注目してみました。いずれも旧黒埼町の常民文化資料館が収蔵していた資料です。この中でも特に展示担当のおすすめが口説本です。幕末から明治にかけて流行した口説き節で唄うことを前提とした本で、個人が作成していたそうです。現在の同人誌みたいですね。

本の表紙は赤で彩色され、相撲取りと町火消の大喧嘩とあり、内容がとても気になります。

展示作業の様子

口説本

令和7年度企画展第1弾、絶賛開催中 5月8日更新

文化財センターでは、令和7年度企画展第1弾「古墳時代の日本海側北限域の港湾性集落」を開催中です。ゴールデンウィーク期間中は多くの方からご来館いただき誠にありがとうございました。

今回の企画展のメインとなる道正遺跡(江南区)からは、船2隻が描かれた線刻土器が見つかるなど、この地が古墳時代の海上交通の一端を担っていた港湾性集落であることがうかがわれます。

会場には、出土品の展示だけでなく、職員が手作りした「顔出しパネル」や「記念スタンプ」もありますので、遺跡に関心のない方も含めたこどもから大人まで、さまざまな方に楽しんでいただけると思います。

是非、この機会に文化財センターへお越しいただき、発掘された貴重な遺物を観覧しながら、先人たちの営みに触れてみてはいかがでしょうか。

線刻土器は8月5日(火曜)から24日(日曜)までの間、企画展第2会場「弥生の丘展示館」(新津美術館となり)での展示となります。

企画展風景

顔出しパネル

スタンプ台

記念スタンプ

もうすぐ企画展 4月21日更新

文化財センターは、現在企画展準備のため臨時休館中です。

どんな準備をしているのか、ちょっとのぞいて見たところ、展示台をバラバラにして仮レイアウトをしていました。よく見ると、いつもはロの字に配置されている展示台がニの字になっているではありませんか。「えっ、そこ外せたの?」と聞くと、企画展担当者が「レイアウトのマンネリを打破しようと思って・・・」と返答。(固定してあって外せないと10年以上思っていました。)今回はいつもと違ったレイアウトで展示が見られるかもしれません。もちろん中身も期待していてください。企画展「古墳時代の日本海側北限域の港湾性集落」は4月26日(土曜)から開幕します。

展示の準備作業

関連情報

企画展関連講演会「絵画からみた弥生人の世界観」

日時:4月26日(土曜)午後1時半から午後3時50分まで

講師:設楽 博己氏(東京大学名誉教授)

定員:先着60名(申込み不要、当日直接文化財センターへお越しください)

工夫を重ねて作っています 4月4日更新

4月26日の文化財センター企画展開幕に向けて、展示班が忙しそうに作業をしていたので、のぞいてみました。何やら、貼り合わせてパネルを作っている様子(写真1)。

実は、大型のコピーができる機械を文化財センターは持っていません。そこでA3サイズを上回る大きさのものはA3コピーを貼り合わせて作成しています。大きなのり付きパネルにずれないように貼るのは、とても難しく繊細な作業です。

貼り合わせたものを、今度はハンガーラックにくくり付けています(写真2)。すると、顔出しパネルのできあがり(写真3)。予算が無くても工夫して皆さんに親しんでもらえる展示を頑張っています。

お知らせ

- 4月21日(月曜)から25日(金曜)まで企画展入れ替えのため臨時休館となります

- 次回企画展「古墳時代の日本海側北限域の港湾性集落」は4月26日(土曜)に開幕します

写真1 ずれないように貼り合わせ中

写真2 裏側の様子

写真3 顔出しパネルのできあがり

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

閉じる

閉じる