女性の健康づくり

最終更新日:2025年4月18日

女性の健康課題

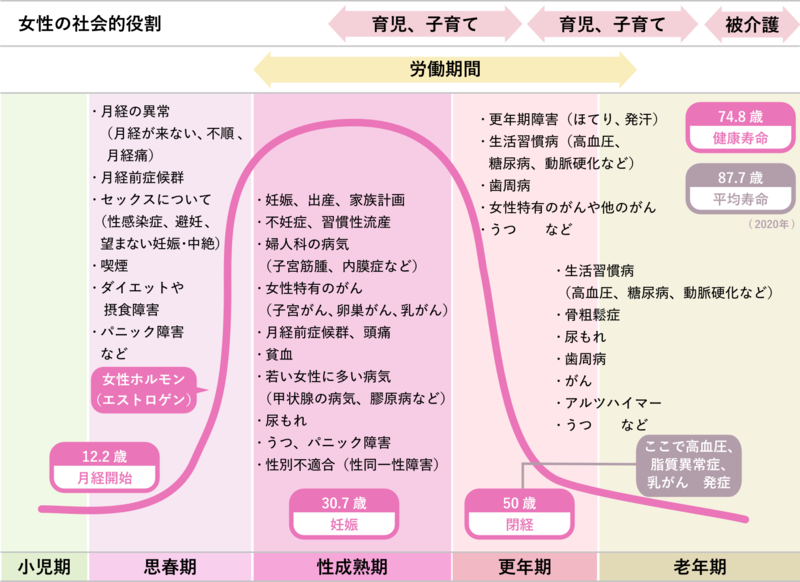

女性の健康は、生活習慣や社会環境に加え、女性ホルモンの影響を受けやすいという特徴があります。特に、女性ホルモンが急激に低下する更年期以降は婦人科系の病気をはじめ、生活習慣病などになりやすくなります。

そのほか、ライフスタイルの変化などにより、月経痛、月経前症候群(PMS)、片頭痛、子宮内膜症、排卵嚢胞や乳腺腫瘍など、性ホルモンの動きによって誘発されやすい疾患や症状が増え、妊娠・出産・産褥以外の健康課題が増えています。

そのため、人生の各段階における女性特有の健康課題の解決を図ることが重要です。

エストロゲンの変動と関連する健康課題(図:大塚製薬株式会社提供)

本市と大塚製薬株式会社は、市民の健康維持・増進に協働で取り組んでおり、女性の健康に関するリーフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

![]() 「女性の健康と新セルフケアの実践」リーフレット(PDF:3,424KB)

「女性の健康と新セルフケアの実践」リーフレット(PDF:3,424KB)

女性特有のがん

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

子宮頸がん

子宮頸がんは、20~30歳代の若い女性で急増しています。また、日本では毎年約11,000人の女性が発症しています。子宮頸がんの発症にはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が関わっているとされています。感染は主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。

HPVワクチン接種による予防と、20歳からのがん検診による早期発見・早期治療が大切です。

乳がん

乳がんは、女性ホルモンであるエストロゲンや生活習慣、遺伝などが原因で罹患するといわれており、30歳代から増加し始め、40歳後半から50歳前半で多く発症しています。早期発見すれば、90%以上が治癒できますが、通常は症状がないため、定期的に検診を受けることが重要です。

新潟市では、各種がん検診を実施しています。

詳しくは、「各種検診」をタップしてください。お勤めしている方は、職場に確認してください。

また、HPVワクチン接種については、「HPVワクチン予防接種」をタップしてください。

骨粗しょう症

骨粗しょう症とは、骨密度が減り、骨がもろくなることで骨折しやすくなる病気です。高齢になり背骨や足のつけねを骨折してしまうと、介護が必要となるリスクが高まります。

特に女性は閉経を機に女性ホルモンの減少とともに骨密度が急激に減少しやすくなりますが、高齢の方だけでなく、無理なダイエットや生活習慣の乱れなどから若い世代の発症も増えています。

骨粗しょう症の予防の第一歩は今の骨の状態を知ることから。新潟市では、「骨粗しょう症予防相談会」にて無料で骨密度測定を行っています。普段目で見えない骨の状態を確認できます。超音波式のため痛みもなく、妊娠中の方でも安心して検査を受けていただくことができます。

詳しくは、「骨粗しょう症予防相談会」をタップしてください。

また、健康経営に取り組む事業所において、上記相談会で使用している骨密度測定器の貸出をしています。こちらは、「事業所向け健康関連機器の貸出」をタップしてください。なお、こちらは新潟市健康経営認定事業所のみが対象となります。

女性の健康週間

厚生労働省では、毎年3月1日から3月8日まで「女性の健康週間」と定め、女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図るため、標記週間を展開しています。

標記週間に合わせた特設サイトがありますので、ご覧ください。

女性の健康を支援するための情報サイト「女性の健康推進室 ヘルスケアラボ」(外部サイト)

![]()

関連サイト

大塚製薬株式会社が運営する女性の健康に関するさまざまなお役立ちWebサイトを紹介します。ヘルスリテラシー向上のヒントにしてみませんか。

女性の健康増進プロジェクト(大塚製薬株式会社)(外部サイト)

![]()

PMS(月経前症候群)ラボ(大塚製薬株式会社)(外部サイト)

![]()

「更年期」情報サイト 更年期ラボ(大塚製薬株式会社)(外部サイト)

![]()

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)

がん検診に関すること 電話:025-212-8162

健康づくりに関すること 電話:025-212-8166

歯科保健に関すること 電話:025-212-8157

FAX:025-246-5671

閉じる

閉じる