水道の歴史

最終更新日:2020年6月9日

水道のなかったころ、どのようにして飲み水をもとめていたのでしょうか?

新潟は江戸時代の初めに信濃川の河口に開けた港町で水に恵まれていました。

町にはたくさんの堀があり、この堀の水を炊事、洗濯、飲み水に使っていました。

飲み水は「水売り」から

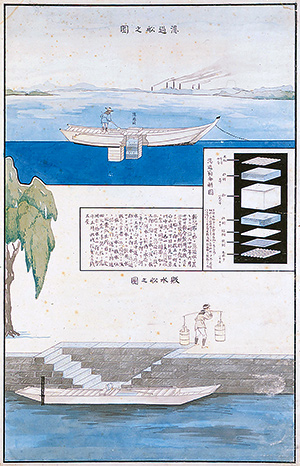

町が大きくなり、人口がふえて、堀の水が汚れて飲み水にできなくなったため、信濃川の上流からきれいな水を船でくんで売る人から買うようになりました。

明治の初めになると、さらに水質が悪くなったため、船にかんたんなろ過器をつけたろ過船で売られるようになりました。

新潟水道の始まりは1910年、全国で19番目

新潟では1879年にコレラという伝染病が流行したり、大きな火事がたびたび起きたことから、水道が必要だと考える人が多くなってきました。

近代水道は今から110年以上も前の1910年に誕生しました。

日本で19番目の近代水道です。

近代水道の「誕生」

初めての関屋浄水所

明治時代の職員

新潟水道の「発展」

水道ができたことで新潟市は人口も増えて発展してきました。

そして、生活で使う水の量もどんどん多くなってきました。

生活に欠かせない水をたくさん作るために、給水能力の増量が5回も行われました。

昭和49年通水の阿賀野川浄水場

平成17年通水の信濃川浄水場

新潟水道の「現在」

![]()

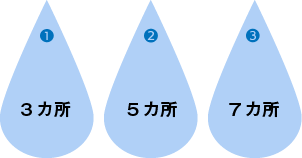

新潟市の浄水場の数は

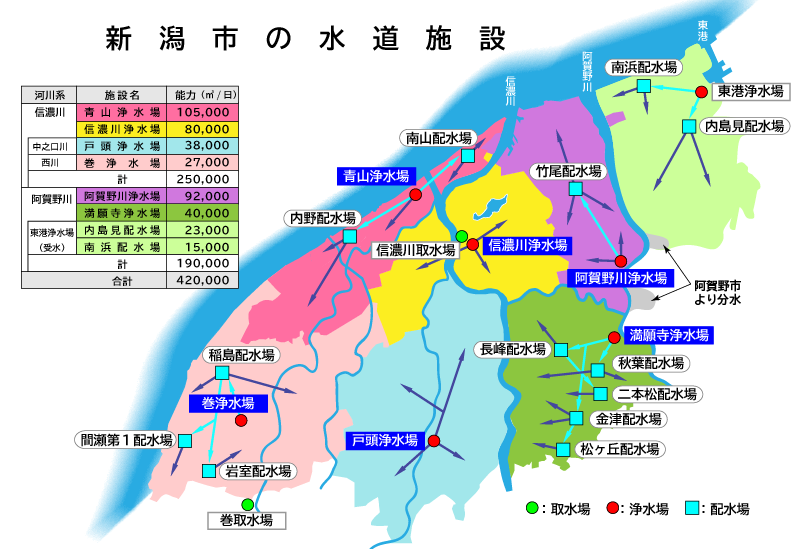

新潟市の水道施設

7カ所の浄水場で1日に作ることのできる水の量は420,000立方メートル

1立方メートルは1000リッター

![]()

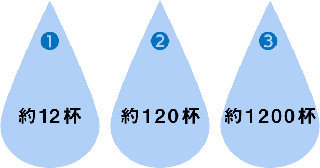

1日に作ることのできる水道水の量は?

![]()

毎日つくる水道水の量は?

1日で作ることのできる水の量は4億2000万リットル

学校の25mプールで約1200杯分になります

このページの作成担当

水道局 総務課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)

電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

閉じる

閉じる