マダニ類について

最終更新日:2025年10月6日

マダニは硬い表皮に覆われた比較的大型のダニで、哺乳類、鳥類などの皮膚につく吸血寄生虫です。

屋内で発生するコナダニ(主に食品に発生)やヒョウヒダニ(主にカーペットや家具等に発生)

とは全く違う種類で、生態も大きく異なります。

マダニの生態

- マダニの体長は通常時2~3mm位で、吸血後は10~20mm位の大きさになります。

- マダニはすべての種類が発育や産卵のために動物から吸血します。ウイルスを保有しているマダニに

人が吸血された場合、感染症を発症するリスクがあります。 - マダニは山や森の中のほか、市街地周辺(樹木や藪の多い公園、河川敷、草むら等)にも普通に生息

します。基本的には野生動物から吸血するため、動物を待ち構えるために地面の落葉層の間に潜んで

いたり、植物の葉の先端で動物が来るのを待ち伏せしたりします。

フタトゲチマダニ 吸血前(体長約3ミリメートル)

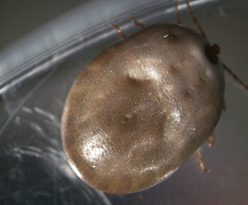

フタトゲチマダニ 吸血後(体長約13ミリメートル)

マダニに咬まれたら

マダニに咬まれた場合、無理にマダニを引き抜かないことが大事です。無理に引き抜いてしまうと

マダニの一部が皮膚内に残ってしまい、その部分が化膿したりマダニの体液が逆流し炎症を起こす

ことがあります。

マダニに咬まれた場合は、医療機関(皮膚科等)を受信し、処置(マダニの除去、消毒等)をしてもらいましょう。

- マダニは人や動物に寄生すると、皮膚にしっかり口器を突き刺し長時間(数日から長いものは

10日間以上)吸血しますが、吸血されていることに気が付かない場合も多いです。 - 数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は医療機関(内科等)を受診してください。

その際には医師にマダニに咬まれた旨を伝えてください。 - ペットの犬や猫がマダニに咬まれた場合も、人と同様に動物病院を受診してください。

マダニが媒介する感染症

ウイルスを保有するマダニに咬まれることによって起こる感染症のことをいいます。

マダニがウイルスや細菌などを保有している場合、咬まれた人が感染症を発症することがあります。

マダニが媒介する感染症には、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱等があります。

マダニに咬まれないために

すべてのマダニがウイルスを保有しているわけではないので、マダニに咬まれたとしても必ず感染症に

感染する訳ではありません。しかし、予防のためには、まず咬まれないようにすることが重要です。

特に、マダニの活動が盛んになる春から秋にかけて農作業、レジャーや庭仕事など野外で活動する際に

は、次の点に注意が必要です。

- 肌の露出の少ない服装をする

草むらや藪など、マダニが生息する可能性のある場所に入る場合は、長袖や長ズボン、

足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等肌の露出を少なくしましょう。

服は明るい色のもの(マダニを確認しやすい)や化学繊維素材のもの(マダニがつきにくい)

が薦められています。 - 虫よけ剤を使用する

DEET(ディート)やイカリジンという成分を含む虫よけ剤には、忌避効果が認められています。ただ、

虫よけ剤の使用でマダニの付着数は減少しますが、マダニの付着を完全に防ぐわけではありません。 - マダニを自宅に持ち込まない

屋外活動後は、衣服の表面にマダニがついていないかよく確認しましょう。

・ 上着や作業着は、家の中に持ち込まないようにしましょう。

・ シャワーや入浴でマダニがついていないかチェックしましょ。

・ ペット(犬や猫等)に付着したマダニが、人に飛び移るケースもありますのでペットなどと

草むらや藪に入った場合は、ペットにも付着していないか確認してください。

このページの作成担当

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)

墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263

環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266

衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269

FAX:025-246-5673

閉じる

閉じる