常設展示の各コーナー

最終更新日:2025年7月1日

(1)阿賀北地形模型

氷河期が終わり完新世(1万年前以降)になると、気候の温暖化とともに海水が越後平野に浸入し、広大な内湾が広がりました。そして、信濃川や阿賀野川が運ぶ土砂と日本海の沿岸流と冬の季節風によって、内湾の最前線に砂丘が誕生しました。この砂丘は「新砂丘」と呼ばれ海岸線と並行して10列もの砂丘が形成されています。

北区には、葛塚地区から海岸近くの松浜や南浜地区の間に砂丘列が9列あり、それぞれの列を明確に区分できる新潟県内唯一の地域です。

北区にある海岸の松林や阿賀野川、福島潟など、いつも見慣れた風景の中に越後平野の北区のおいたちを解くカギが隠されています。

(2)大昔のくらし

北区では117の遺跡が発見され、大昔の人々のくらしを知ることができます。

北区最古の人類の足跡は、上黒山遺跡と法花鳥屋B遺跡です。縄文時代前期末(約5000年前)頃の数点の土器片が発見されています。

古墳は北区では未発見ですが、古墳時代前期(約1700年前)の大規模な遺跡が見つかっています。砂丘地帯や自然堤防上で定住し、稲作を営みました。上黒山、松影、正尺、葛塚遺跡は、多くの土師器や、勾玉も出土していることから、大和朝廷が東北へ進出するための足掛かりとして重要な場所であったと思われます。

駒林川の自然堤防沿いでは奈良・平安時代の遺跡が発見され、土師器や須恵器が出土しています。

海岸部では盛んに塩が作られ、出山、東港太郎代、神谷内の各遺跡から大量の製塩土器が発見されています。

このコーナーでは各地で出土した資料などを展示しています。

(3)くずし字が伝える北区

各地からやって来た人々によって新たに土地が開発され、人々は農業、漁業などを行いながらそこに居住し、村(現在の大字)を形成しました。北区の村々の成立は、戦国時代以前であったり江戸時代中期でだったり、その村によって違いますが、現在の北区の原形は江戸時代中期に作られました。

このコーナーでは、地域に伝えられてきた文書などをとおして、北区の村々の様子や人々の交流を紹介します。

(4)北区の明治維新

1867(慶応3)年の大政奉還後、新政府が成立しても依然として旧幕府勢力が根強く、情勢は混沌としていました。越後では翌1868年、新政府軍と旧幕府軍が激突し、北越戊辰戦争が始まりました。新政府軍は、7月25日に太夫浜から松ヶ崎浜(松浜)にかけての浜辺に上陸、新発田藩の協力によって旧幕府軍の軍需補給地の新潟港を制圧しました。

このころ、勤皇の志を持った名主や庄屋は、同じ志を持つ農民とともに隊を組織して従軍しています。新発田藩の統制下で会津若松の市街警備にあたる隊や長州藩に属して会津軍と激しく戦う隊などの記録が残っています。

このコーナーでは当時の資料や新政府軍の指揮をとるため松ヶ崎浜に約1か月滞在した西郷隆盛などについて紹介しています。

(5)木崎村小作争議

苦しい生活のため、先祖から受け継ぎ耕作してきた田畑を売り渡して小作人となった木崎村(現在の新潟市北区木崎・早通地区)の農民が、大正末期から昭和初期、農地を所有する地主に対して小作料の軽減などを要求した運動が「木崎村小作争議」です。和田村(上越市)と王番田(長岡市)の争議とともに新潟県三大小作争議といわれています。

このコーナーではその運動の歴史や事件などを資料とともに紹介しています。

(6)越後随一の陶磁器太丘焼

太丘焼は、北区太子堂で1870(明治3)年に原隆治が創業しました。1877(明治10)年の第1回内国勧業博覧会で入賞、宮内省の買い上げとなり1880(明治13)年からは京都の名工3代清水六兵衛、初代清水七兵衛らを迎え技術指導を受けました。また、三条町(現三条市)出身の画家帰山雲涯も絵付を担当し、豪華絢爛な観賞用の逸品が生み出されました。

その後大きな経済変動などの影響で事業不振となり、1892(明治25)年に閉窯しました。

このコーナーでは新潟市指定文化財になっている優品などを含め展示しています。

(7)くらしを支えた舟

舟は、低湿地と人々のくらしを結びつける最も大きな役割を果たしました。家と家や家と田は、網目のように張りめぐらされたされた水路で結ばれていました。農作業や魚捕りなど何をするにも舟が必要でした。

このコーナーでは、刈った稲を運んだり堆肥を田に運ぶときに使われていたキッソブネと潟の漁労用として人が乗って使用するホンリョウブネ(2015年制作)を展示しています。

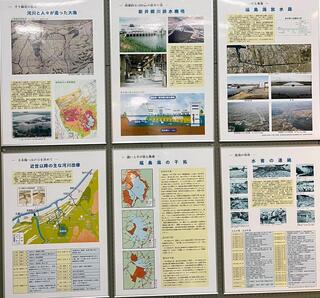

(8)水害・治水・福島潟干拓パネル

江戸時代半ばまでの越後平野は、海岸線と平行に幾列も発達した砂丘にさえぎられて、水が海へ流れ出る場所は、荒川と信濃川河口しかありませんでした。北区では、加治川、新発田川、新井郷川が名目所付近で阿賀野川に合流し、その阿賀野川も信濃川と合流してようやく海に注いでいました。

このため北区では水害の常襲地帯で、昔から人々は河川の氾濫に何度も苦しめられてきました。

江戸時代から今日まで、さまざまな治水工事が行われ、また、福島潟は治水に加えて新田開発のために干拓が進みました。

このコーナーでは、水害、治水、福島潟干拓の様子をパネルにまとめて展示しています。

(9)新田造りの道具

福島潟周辺では、ヤチオコシ、ノマオコシと呼ばれる新田を造る方法に独特の作業と農具が伝わっています。

道具のなかでは、「ブタキリガマ」と呼ばれる大きな鎌でヨシやマコモの根がはびこった「ブタ」(泥炭状のところ)を20から30センチメートル四方に切り取って天地返ししてその上に潟の「ゴミ」(泥土)をのせて田を造るものや「ゴミカキジョレン」と呼ばれる潟の底の「ゴミ」(泥土)をすくう約4メートルもの道具などが使われました。

(10)(11)農具が語る低湿地のくらし

1960(昭和35)年頃まで使用していた人力農具を展示しています。昭和30年代からの機械化と土地改良、特に耕運機の急速な普及など次々と動力化せれて農業で働く人々はようやく辛い肉体労働から解放されました。

このコーナーでは、鍬や鎌をはじめ米づくりに使われた様々な農具を展示しています。

(12)福島潟の漁労風景(模型)

1935(昭和10)年頃の福島潟の漁労風景の模型

以下のものが模型で表されています。

ハエナワ

ヨウモツゴヤ:川の上流に向かって扇型に簀(す)を張り、その要に作った、網を仕掛けるための小屋

ヨシ刈り

スダテ

タンカラボイ:扇網をつけて待つ舟に向かって上流からほかの2隻の舟が水面を棒で叩きながら魚を追い込みます

(13)(14)漁具が語る水辺のくらし

海、川、潟ではさまざまな漁が行われています。漁によって漁具を工夫し使い分けるため種類も豊富です。

福島潟周辺で約半世紀前まで使用していた漁具は、市指定有形民俗文化財として狩猟具なども含めた442点が当館に保存されています。

このコーナーでは、市指定文化財をはじめ様々な漁具や漁の方法などを展示しています。

(15)郷土の芸術家書家弦巻松蔭の世界

当館は、1996(平成8)年、新潟市北区出身の書家弦巻松蔭(1906(明治39)‐1995(平成7))とその遺族から旧豊栄市に寄贈された作品134点と、師上田桑鳩の作品、文房具、法帖、郷土玩具、ミニチュアなどのコレクションなどあわせて6千点以上の資料を収蔵しました。そして1998(平成10)年から常設展示をはじめるとともに、収集活動と調査研究を継続してきました。

このコーナーでは、弦巻松蔭の芸術世界を紹介しています。

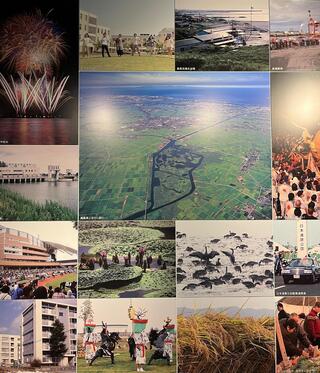

(16)北区のすがた(写真パネル)

北区を代表する風物詩ともいえる阿賀野川ござれや花火、福島潟、オオヒシクイなどの写真を大型のパネルで展示しています。

(17)映像コーナー

このコーナーでは、ディスプレイで以下の7動画を選んで上映できます。

北区のお宝ものがたり(21分)

芦沼(12分)

葛塚縞(11分)

お福物語(15分)

新潟市北区の勤皇の志士遠藤七郎(19分)

松蔭の書芸術(12分)

弦巻松蔭一筆一拝「気迫の墨跡」(9分)

閉じる

閉じる