第2章 低炭素社会*の創造

最終更新日:2022年1月11日

現状と課題

田園風景

本市は、農地が市域の約46パーセントを占めており、市街地近傍に新潟市の鳥「ハクチョウ」をはじめ多くの渡り鳥が飛来する里潟*が存在するなど、都市と自然との調和が保たれた田園型都市です。食、産業、雇用・活動の場、エネルギー、文化・伝統、地域の結束などさまざまな価値の源である田園環境は、市民にとってはもちろん、そこに住む動植物にも必要不可欠な環境となっています。

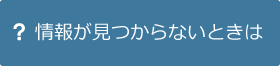

図表2−1 農業就業人口の推移(出展:「農林業センサス」農林水産業)

本市は、都市として国内有数の農業生産の実績をもつ一方で、米価が下落傾向にあることや後継者不足などから、就業者数の減少や耕作放棄地の拡大が懸念されており、将来における農地の健全な保全が課題です。また、農地の状態を良好に維持し、食の安心安全を一層高めるため、化学肥料・化学合成農薬をできる限り減らし、田園環境への負荷を低減させていく農業が求められます。

農作物の供給地と需要地の距離をできるだけ短くして、輸送に際して発生する二酸化炭素の削減を図る必要があります。そのためには、市街地に隣接して広がる田園から出荷される新鮮な農作物を、できる限り近いところで消費できる環境整備や地元産品購入への理解浸透が必要です。

土地利用の約半分を農地が占める本市では、未利用の田園資源(バイオマス*)の利用拡大を図っていくことが必要です。また、農業系バイオマス資源*の収集や活用に際しては、コスト低減やバイオマスエネルギーの利用拡大につながる仕組みづくりが重要です。

エネルギー

日本では2020年10月に「2050年カーボンニュートラル*」を目指すことを宣言するとともに、2021年4月には、2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標として、2013年度から46パーセント削減することを目指し、さらに50パーセントの高みに向けて挑戦を続けるとの新たな方針を示しました。実現に向け大きなカギを握るのは、エネルギーの需給構造の変革です。

2021年は、エネルギー政策を進める上でのすべての原点となった東日本大震災から10年となる節目の年です。10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、安全性の確保を大前提に、安定的で安価なエネルギー供給の確保と、気候変動への対応を進めるということを重要なテーマとしています。

2030年に向けては、国が再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再エネに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促進することを踏まえ、本市においても「2050年ゼロカーボンシティ*」の実現を目指し、エネルギーの地産地消をはじめ、再エネ・省エネ設備や蓄電池、およびガスコージェネレーション等の分散型電源の導入を進めるなど、取り組みを加速させていく必要があります。

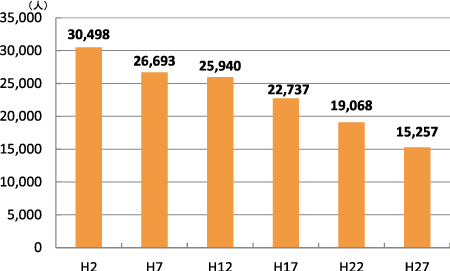

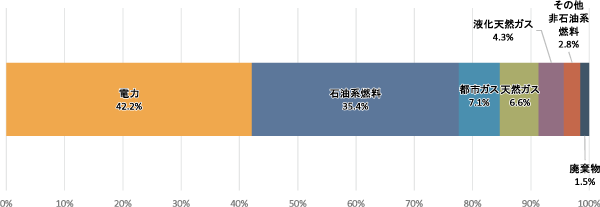

図表2−2 本市のCO2排出量エネルギー別内訳(2018年度暫定値)

二酸化炭素排出量

本市では、令和2年3月に策定した「新潟市地球温暖化対策実行計画(地域推進版)-環境モデル都市推進プラン-*」に基づき、市域から排出される二酸化炭素排出量を平成25年度比で令和6年度までに30パーセント削減することを目標としています。平成30年度の二酸化炭素排出量は637万トンで、基準年度比は19.5パーセント減です。部門別で見ると、産業部門の排出量が最も大きく、次いで運輸部門、家庭部門の順となっています。

| 部門 | 平成25年度(基準年度) | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 排出量 | 排出量 | 排出量 | 割合 | 増加率 | |||

| 前年度比 | 基準年度比 | ||||||

| エネルギー起源 | 産業部門 | 264.2万トン | 213.3万トン | 205.7万トン | 32パーセント | -3.5パーセント | -22.1パーセント |

| 家庭部門 | 179.5万トン | 150.0万トン | 141.2万トン | 22パーセント | -5.8パーセント | -21.3パーセント | |

| 業務部門 | 162.6万トン | 132.6万トン | 125.7万トン | 20パーセント | -5.2パーセント | -22.7パーセント | |

| 運輸部門 | 149.1万トン | 149.9万トン | 148.3万トン | 23パーセント | -1.1パーセント | -0.5パーセント | |

| 非エネルギー起源 | 廃棄物部門 | 12.1万トン | 9.6万トン | 9.5万トン | 1パーセント | -1.6パーセント | -21.8パーセント |

| 工業プロセス | 15.3万トン | 0.0万トン | 0.0万トン | 0パーセント | 0.0パーセント | -100パーセント | |

| エネルギー転換部門 | 8.0万トン | 7.8万トン | 6.3万トン | 1パーセント | -18.7パーセント | -20.7パーセント | |

| 合計 | 790.8万トン | 663.3万トン | 636.8万トン | 100パーセント | -4.0パーセント | -19.5パーセント | |

※四捨五入の関係により合計値が合わない場合があります。

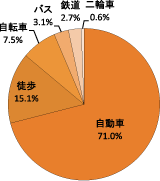

図表2−4 本市の代表交通手段構成(平成28年度)

超高齢・少子社会を背景に本市の人口は減少傾向にありますが、世帯数は増加傾向が続いています。平成30年度の家庭部門の排出量を世帯当たりで見ると、本市は4.2トン-CO2毎世帯で、全国の2.9トン-CO2毎世帯の約1.4倍です。世帯当たり人員は、本市で約2.3人、全国で約2.2人となっています。本市は夏季は暑く冬季は寒さが厳しいうえ、1住宅当たりの延床面積が109.3平方メートル※と全国平均(93.0平方メートル※)より広いため、冷暖房に使用するエネルギーが多くなることが、本市の家庭部門の排出量が多い要因の一つと考えられます。

※平成30年住宅・土地統計調査(総務省統計局)

また新潟市は、自動車分担率が約7割と高く、市内の交通は自動車に依存しており、人口一人あたりの運輸部門の二酸化炭素排出量の多さは、全国政令市の中でも常に上位となっています。人の移動に係る二酸化炭素排出量は、自動車がバスの約2倍※、電車の約7倍※であることから、過度な自動車利用を見直し公共交通などへ転換することが有効です。また、自動車を利用する場合のエコドライブ*のほか、低燃費車や電気自動車*、ハイブリッド車*などの低炭素モビリティ*の普及を推進し、自動車単体の排出量を削減していくことも必要となります。

※温室効果ガス排出・吸収量の算定と報告 2019年度温室効果ガス排出量要因分析PDF版(環境省)

施策展開

1 田園環境の保全・持続可能な利用

(1) 環境保全型農業*と農業の低炭素化*の推進

環境と人にやさしい農業の支援

良好な農地と生物多様性*の保全のため、環境保全型農業*や資源循環型農業に資する機械・施設の整備や、5割減化学肥料・化学合成農薬栽培に取り組む農家に対して補助金を交付しています。令和2年度は79件の農業者団体等を支援しました。

また、地球温暖化防止を目的とした農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農家を支援しました。令和2年度は91件の農家を支援しました。

(2) 田園資源の有効活用

新潟ニューフードバレー*の形成

食産業ナンバーワン都市を目指し、新潟市の持つ圧倒的な農業生産力と都市機能を活かして、農商工連携や6次産業化、食品リサイクルなどを推進し、農業を含めた食産業全体が連携を図りながら共に成長し発展するよう取り組みを進めます。令和2年度は、庁内5部において、農商工連携や6次産業化、食品リサイクルの推進など関連30事業を実施しました。

地産地消PR用のぼり旗

地産地消の推進

田園部と都市部が近接する本市の地の利を活かして、地産地消を推進することにより、フードマイレージ*の低減を図ります。令和2年度は、市内産農産物等を販売し、地産地消に積極的に取り組む小売店や飲食店を地産地消推進の店に認定し、市内産農産物などの普及と消費拡大に努めました。

貸出しDVD

地元産材の活用促進

地元産材を活用することで輸送に係るエネルギー消費量を抑制するほか、地元林業を活性化し、温室効果ガス吸収源としての森林整備を促進します。令和2年度は、地元産木材使用を推奨するDVDの貸し出しやホームページでのPRを実施しました。

(3) バイオマス資源の持続可能な利用

耕畜連携による再資源化の推進

農業現場から発生する家畜排せつ物やもみ殻などを堆肥化し、それらを近隣圃場へ還元するなど、近距離エリア内における資源循環型農業を推進するための「資源循環システム」を南区で実施しました。令和2年度の実績は、散布面積152.3ヘクタール、堆肥供給量1,450トンでした。

(4) 都市と田園の交流促進

グリーン・ツーリズムの様子

都市型グリーン・ツーリズムの推進

本市の自然や農業環境、生物多様性*の恵みなどを観光資源として活用する農林漁業・自然体験受入先の支援を実施し、地域の農業や自然と共存する農の営みへの理解を深め、交流人口の拡大を図ります。令和2年度は、農業体験や生産者との交流などを通じ、農業・農村への理解を深めるとともに、農のある暮らしの楽しみ方を学ぶ場として、「収穫農園」を西区・西蒲区で実施しました。

搾乳体験

新潟発わくわく教育ファームの推進

全国初の公立教育ファームである「アグリパーク*」や「いくとぴあ食花*」を中心に、学習と農業体験を結びつけた農業体験学習プログラム「アグリ・スタディ・プログラム」により、令和2年度は全ての小学校で農業体験学習を推進しました。

(5) 市街地をやさしく包み込む田園環境の保全

ハクチョウガイドブック

田園・里潟*・里山などの自然環境の保全

本市の豊かな自然環境を象徴する「ハクチョウ」をPRしています。ハクチョウは、平成26年に実施した市の鳥総選挙により市の鳥に制定されました。本市では、ハクチョウガイドブックを作成し、特徴や生態について紹介しています。

田園の防災機能の活用

農地ならびに下流市街地の浸水被害を軽減するため、田んぼダムの取り組みを推進しました。

(6) コンパクトなまちづくりの推進

暮らしやすい生活圏の実現

都市の活力の持続性を高めるため、地区環境保全・再生まちづくり制度に基づく地区計画(坂井地区)を定めたほか、地域が主体となって移住・定住の取組みを行う移住モデル地区への支援を継続しています。

(7) 緑化の推進

下草刈りの様子

信濃川やすらぎ堤緑地チューリップ植栽事業

森林の保全

海岸保安林等の松くい虫対策として、地域の実情に応じた予防と被害木の伐倒くん蒸を行いました。

また、「海の森の集い」を令和2年度は1回開催し、市民と協働して下草刈りなどの森林整備を行いました。

身近な緑の確保

市民と次世代を担う子どもたちにやすらぎと潤いを与える公園や緑地の整備を進めます。

| 主な取組み(令和2年度) |

|

|---|

2 「スマートエネルギーシティ*」の構築

(1) 地域特性を活かした再生可能エネルギー*・省エネルギー*の推進

再生可能エネルギー発電の推進

太陽光や風力など、再生可能エネルギーによる発電設備の導入を進めます。また、大型風力発電の整備に向け、関係者との協議などを行っています。

廃棄物発電の余剰電力を活用した低炭素な地域づくり

地域新電力会社と連携し、公共施設などへ地域でつくられた再生可能エネルギー比率の高い低炭素な電力の導入を進めています。また、オンサイトPPAモデル*を用いた公共施設への太陽光発電の整備も行っています。

秋葉区における低炭素な地域エネルギーの推進

秋葉区内に本社を置く事業者との連携により、秋葉区内の市有施設に従来よりも低炭素で安価な電力を導入しています。電力供給に伴う残余利益は秋葉区に還元し、秋葉区の低炭素化事業に活用します。

コミュニティにおける再生可能エネ・省エネの拡大

自治会・町内会又はその連合組織が管理する防犯灯へのLED灯導入補助のほか、アーケード照明、街路灯照明、街区歩道照明のLED化を進める商店街団体へ支援を行いました。

| 指標項目 | 平成29年度実績(累積) | 平成30年度実績(累積) | 令和元年度実績(累積) | 令和2年度実績(累積) |

|---|---|---|---|---|

| LED灯設置数(防犯灯) | 53,859灯 | 60,411灯 | 64,553灯 | 67,384灯 |

| LED灯設置数(商店街) | 1,936灯 | 2,171灯 | 2,189灯 | 2,255灯 |

公共施設における再生エネ・省エネの拡大

「再生可能エネルギー*等導入推進基金」を活用し、照明の年間点灯時間が長い公共施設を対象に、照明器具をLEDに交換する工事を行いました。

令和2年度の実施施設数は12施設、交換基数は428基でした。交換によるCO2削減効果は32.9トン-CO2毎年になります。

(2) 未利用エネルギーの活用の推進

廃棄物発電の推進

廃棄物の焼却により発生する熱エネルギーを余熱利用施設での給湯や冷暖房などに利用したほか、発電を行い、その電力を施設内で使うとともに余剰電力の売却を行いました。令和2年度の売電量は、41,758メガワット時でした。

車道融雪設備設置状況

下水熱の利活用と下水汚泥の消化ガス発電の推進

下水道管からの熱回収や下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスを利用した発電など、下水道資源の多角的な利用を推進します。平成30年度は、車道融雪の特性を考慮した下水熱利用融雪技術の実証実験を行いました。また、令和2年度の下水汚泥消化ガス発電量は3,303メガワット時でした。

(3) エネルギーマネジメントシステム*の推進

エネルギー需要抑制・シフトの推進

エネルギーの需要抑制(省エネ)及びピークシフトを効果的に進めるためには、電力使用量を客観的に把握する必要があることから、デマンド監視装置などエネルギー使用量監視装置を活用したエネルギーの「見える化」を推進します。令和2年度末時点で導入済の20施設について契約電力の低減に効果がありました。

地域エネルギーマネジメントシステムの推進

西野中野山土地区画整理事業が施行された若葉町地区(リンクタウン西野中野山)では、地域のまちづくりをサポートする西野中野山まちづくり株式会社が設立され、一般住宅へのHEMS*提供や一般住宅や事業所への太陽光パネルやエネファームなどの「創エネ」・「省エネ」設備の設置促進などによってエネルギーの見える化を図り、環境配慮型のまちづくりが進められています。

ガスコージェネレーションの推進*

総合的なエネルギー効率が高く、分散型電源*であるガスコージェネレーションの導入を推進します。本市では、平成19年度に新潟市民病院、平成28年度に新潟市亀田総合体育館で供用を開始しました。

(4) バイオマス*利活用の推進(バイオマス産業都市)

植物系バイオマス利活用の推進

植物系バイオマス資源を利用し、「チップ」、「ペレット」などの燃料を製造し、化石燃料*の代替エネルギーとして利活用すること等により、バイオマス資源の地産地消を目指します。

廃食用油の利活用の推進

家庭や学校給食から排出される廃食用油を回収して民間に売却し、飼料などの原料として活用しました。令和2年度は、区役所等市の窓口26か所、コミュニティ協議会や自治会87か所において家庭から37,000リットルを回収し、学校からは45,000リットルを回収しました。

下水汚泥と刈草の混合消化

中部下水処理場において、下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスによる発電の実施と併せて、未利用バイオマスである堤防や公園からの刈草を下水汚泥と混合し、消化させることで消化ガスの発生量の増加を図る取り組みを実施します。

令和2年度は、5月から11月までの期間で、下水汚泥と刈草の混合消化を実施しました。

(5) ヒートアイランド対策

都市緑化の推進

本施策は、(身近な緑の確保)において定める施策を推進することにより、対策に努めています。

3 低炭素型交通*への転換

(1) 公共交通網の再構築

都心アクセスの強化

各地域と都心部(都心及び都心周辺部)とを結ぶアクセスの強化を図るため、各地域から都心部方向へ向かう既存のバス路線については、待合空間などを整備し、鉄道については、巻駅・新津駅においてパークアンドライド*の社会実験を継続しました。

広域交通との連携強化

新潟駅・新潟港・新潟空港など広域交通拠点*と、都心部及び基幹公共交通軸*沿線の連携を強化するため、新潟駅周辺整備事業の促進や、新潟駅から新潟空港までの間における空港リムジンバスの運行などを継続しました。

連節バス「ツインくる」

都心部での移動円滑化

都心部での移動円滑化を図るため、幹線道路や自転車走行空間の整備促進、都心部でのBRT導入によるまちなかでの効率的なバス運行を継続しました。

生活交通の確保維持・強化

各地域において、日常生活の交通手段を確保し、地域内の移動を便利にするため、区バス*の運行、地域住民が主体となって運営する住民バス*への運行支援、郊外バス路線の再編を継続しました。また、高齢者おでかけ促進事業「シニア半わり*」などを継続しました。

市民や関係者による協働

誰もが使いやすく喜ばれる公共交通を構築するため、市民や関係者とともにモビリティ・マネジメント*を推進したほか、バリアフリー化の推進や新技術の導入に向けた民間事業者による社会実験の支援などを実施しました。

(2) モビリティの低炭素シフト

展示の様子

低燃費車や次世代自動車の普及拡大

令和2年度は、公用車として率先導入した燃料電池自動車*(FCV)を、新潟県や企業等との連携により,様々なイベントで展示したり、市内小学校で燃料電池バス出前授業を実施しました。

エコモビリティライフの推進

公共交通の利用、徒歩・自転車での移動、エコドライブ*の実施などの環境に優しい移動を推奨するエコモビ推進運動を平成28年度から実施しています。令和2年度は、エコドライブシミュレーターを用いたエコドライブ体験会を実施し、6.3トンの二酸化炭素排出量削減につながりました。

(3) グリーン物流*の推進

モーダルシフト*の推進

鉄道、トラック、船舶、航空輸送の最適な組み合わせにより、輸送の効率化と環境負荷の少ない輸送の両立を図ります。令和2年度は、港湾管理者である新潟県と協力しながら荷主企業等へのポートセールス、各種セミナーを通じて、新潟港の利便をPRし、輸出貨物の新潟港への利用転換を促進しました。

4 低炭素型ライフスタイルへの転換

にいがた未来ポイントをためる新潟市地球温暖化防止キャラクター「とめドキくん」

(1) 低炭素社会*への人づくり

低炭素型ライフスタイルへの誘導

環境保全や健康増進に資する市のイベントや講座に参加した方などにポイントを発行する「にいがた未来ポイント」制度を継続実施しました。

また、家庭における省エネの推進と生ごみの削減を目的に、講師を派遣して開催する「エコライフ講座」を実施しています。

令和2年度は「減らそう!生ごみ編」を1回実施しました。(参加人数37人)。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面式の講座の実施機会が大幅に減少しました。

環境配慮行動拡大の加速

再生可能エネルギーの普及や地産地消、持続可能なまちづくりを支える取り組みを推進するため、令和2年7月に新潟地域脱炭素社会推進パートナーシップ会議を設立しました。

地元企業や団体・地元金融機関、行政など、多様な主体が連携・協働する場として、脱炭素化に向けた情報交換や仕組みづくり、脱炭素経営を目指す企業の支援などを行っています。令和2年度末時点で34団体が参加しています。

(2) 廃棄物の削減と資源循環型社会*の構築

本施策は、「第3章 循環型社会の創造」において定める施策を推進することにより、実現を図りました。

(3) 健幸都市づくり(スマートウエルネスシティ)*の推進

健康になれるまちづくりの推進と地域との連携

市民が日常生活において積極的に外に出かけ、活動量を増やすことができるまちづくりを推進するため、健康づくり講座、ウオーキングイベント等を実施したほか、働き盛り世代の運動促進として事業所向けウオーキングチャレンジ事業(87事業所、1,958人が参加)を実施しました。健康づくり活動のきっかけを作り、継続支援を目的とした「にいがた未来ポイント」(参加者累計16,436人)は、一定の成果が得られたことから令和2年度末でポイント発行を終了しました。

また、地域団体・自治会、市民団体などと連携し、健康づくりを推進しています。コミュニティ協議会の主体的な健康づくり活動を支援する「地域版にいがた未来ポイント」では、優秀な活動を他のコミュニティ協議会へ周知するなど、更なる活動促進に努めました。

自転車利用環境の整備

歩行者の安全確保、自転車の交通事故の削減、環境にやさしく健康にも良い自転車利用の促進を図るため、「新潟市自転車利用環境計画」に基づき、自転車利用環境の整備を推進します。自転車走行空間整備における令和4年度までの目標150キロメートルに対して、令和2年度末までに約143キロメートルの整備を完了しました。

(4) 市の率先行動

地球温暖化対策実行計画*

本市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく実行計画を策定し、大規模な事業所の1つとして、市役所の事務・事業の実施に伴う環境負荷の低減に率先して取り組んでいます。

「新潟市地球温暖化対策実行計画(第5期 市役所率先実行版)」に基づき、温室効果ガスの排出量を令和6年度までに平成25年度比で16パーセント削減することを中間目標、令和12年度までに31パーセント削減することを最終目標として「省エネルギー*の推進」や「環境負荷の低減に配慮した物品等の調達」など5つの分野に分けて取り組みを推進しました。

令和2年度は基準年に比べて5.1万トン-CO2、22.8パーセントの削減となりました。

グリーン購入の推進*

「新潟市グリーン調達推進方針」に基づき、商品やサービスを購入する際に価格や品質だけでなく、必要性や環境のことも考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入する、グリーン購入を実践しています。令和2年度は、調達を把握している41品目のうち、19品目で目標を達成しました。

評価指標の達成状況

| 指標 | 計画策定時点(平成30年度) | 実績(令和2年度) | 短期目標(令和6年度) |

|---|---|---|---|

| 1世帯あたりの二酸化炭素排出量※1(家庭部門排出量÷世帯数) | 4.2トン-CO2毎世帯(平成28年度) | 4.2トン-CO2毎世帯(平成30年度) | 3.6トン-CO2毎世帯 |

| 市内1事業所あたりの二酸化炭素排出量※1(産業・業務部門排出量÷市内事業所数) | 96.2トン-CO2毎事業所(平成28年度) | 93.3トン-CO2毎事業所(平成29年度) | 96.3トン-CO2毎事業所 |

| 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)台数 | EV:833台 PHV:671台 FCV:2台 | EV:1,040台 PHV:829台 FCV:24台(県内) | EV:2,500台 PHV:2,800台 FCV:60台 |

| 区バス・住民バス利用者数※2 | 52.1万人毎年度 | 42.2万人毎年度 | 39.2万人毎年度 |

※1 1世帯あたり及び市内1事業所あたりの二酸化炭素排出量について

算定に使用する「都道府県別エネルギー消費統計」が1990年度まで遡って改訂されたため、計画策定時点の値を修正しました。今後短期目標も見直します。

※2 区バス・住民バス利用者数について

新型コロナウイルス感染症の影響により区バス・住民バスの利用者が大幅に減少したため、短期目標の値を修正しました。